|

|

||||

|

|

|||||

|

|

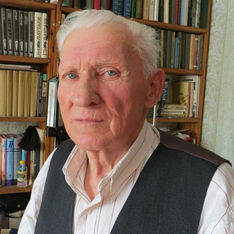

Время собирать камниВремя разбрасывать камни и время собирать камни. Странная, на первый взгляд, фраза. Однако общий смысл ее понятен: всему свое время. Вот и мы, два знакомых пожилых человека, встретившись, наглядно подтверждаем правоту сего суждения. Когда-то мы оба работали на "Прогрессе", который сегодня является лидером Приморского регионального отделения Союза машиностроителей России. Он — Виктор Емельянович Шульга, — на ЛИСе (летно-испытательная станция), а я — в летном отряде. Почти коллеги. Сейчас мы сидим в его трехкомнатной квартире и занимаемся своеобразным "подведением итогов". А проще — вспоминаем, говорим о прожитом. В компании с нами хозяйский кот Тимофей, таких же преклонных лет, как и мы сами. Кажется, он нас внимательно слушает. — Вот вы говорили, что пришли на "Прогресс" из Хабаровска с подачи вашего командира отряда Алексея Львова, — обращается ко мне собеседник. — А хотите, я расскажу, как мы с ним перегоняли в Улан-Батор "Пчелу" (Ан-14), построенную по заказу Монголии? Я утвердительно киваю: еще бы! О такой истории я раньше не слышал. — В октябре 1966 года, а я тогда был начальником радиотехнического обеспечения ЛИСа, мы получили задание перегнать машину в Улан-Батор и передать ее монгольской стороне, научив при этом монгольских летчиков летать на ней. Сразу же был сформирован экипаж: летчик Алексей Львов, летавший в то время на заводском Ли-2, бортмеханик Геннадий Скотников и я, отвечавший за радиотехническое обеспечение перелета. "Пчелка", как вы знаете, была очень маневренной и имела выдающиеся взлетно-посадочные характеристики. Но при этом имела совсем маленькую крейсерскую скорость — 150-170 км/час. Так что добирались мы долго, но без особых приключений. Правда, в Хабаровске пришлось заменить один отказавший прибор в системе электрооборудования, да в Иркутске из-за плохой погоды задержались на четыре дня. Чтобы не мешать более скоростным самолетам, все время шли на нижнем безопасном эшелоне, так что возможностей полюбоваться красотами дальневосточной природы было достаточно. Монголия гостеприимно и как-то неожиданно встретила нас безбрежностью своих степей — садись где душе угодно. Что мы потом и делали неоднократно, летая к монгольским аратам (пастухам) за молодыми барашками. Что мне особенно запомнилось, так это искренность доброжелательного отношения к нам. Был банкет по случаю нашего прилета, приветственные речи и шикарная, по монгольским меркам, гостиница. В общем, этакая международная встреча в миниатюре. На следующий день мы приступили к делу. "Пчелу" принимала отдельная авиаэскадрилья связи Монгольской Народной Армии, в составе которой уже было несколько самолетов Ан-2. Инженерно-технический состав, на удивление, оказался прекрасно подготовленным. Как позже выяснилось, эти ребята в свое время окончили Киевский институт инженеров гражданской авиации. Кстати, большинство из них привезли на родину не только хорошие авиационные знания, но и украинских жен. Чем взяли потомки Чингисхана красавиц-хохлушек, для меня загадка, но дети у них получились на редкость красивые. А вот вначале, когда прекрасные киевлянки после комфорта европейской цивилизации оказались в юртах молодых мужей, любовной романтики у них поубавилось. Но позже, когда получили квартиры, все пришло в норму. Вскоре, после краткого знакомства с новой матчастью, Львов приступил к полетам с монгольскими летчиками. "Пчела" ведь самолет простой, так что в процессе обучения проблем не было. После трех-четырех полетов Алексей выпустил командира эскадрильи самостоятельно, а тот затем "вывозил" остальных. Кстати, летал этот комэска здорово. Он все время подбивал Львова сесть на центральной площади Улан-Батора: — Ну давай! Не бойся, нам ничего не будет, я договорюсь! Однако Львов проявил благоразумие и на уговоры не поддался. Он лишь спросил у монгола: — А сам сумеешь сесть? — Сумею! — горячился тот. — Замечательно. Вот когда мы улетим, тогда и садись. Но вот передача закончилась. Был прощальный ужин, проводы… На обратном пути нас неожиданно прямо из Иркутска направили в Москву для отчета в Минавиапроме, а затем и в одном из отделов ЦК КПСС. Тогда-то мы и оценили по достоинству житейскую мудрость нашего командира. Как память о том перелете хранит Виктор Емельянович книгу о Монголии, подаренную ему монгольскими авиаторами, с дарственной надписью на обложке, датированной 15.12.1966 г. Да еще Почетную грамоту с благодарностью, подписанную министром по делам Народных Войск и командующим Монгольской Народной Армии генерал-полковником Ж. Лхагвасурэном. Виктор Емельянович — ветеран труда и Почетный радист — есть такое отличие в отрасли. На "Прогресс" пришел в 1959 году, и сразу — радиомастером на ЛИС. — Вспоминая работу на "Прогрессе", могу сказать, что мне повезло, — говорит он. — Ведь когда я пришел на ЛИС, которым руководил тогда Л. И. Бецер, там была одна командная радиостанция и деревянный микрофон. Все. На аэродроме кроме флажков разметки не было никакого оборудования. Только благодаря Н. И. Сазыкину, который в 1959 году стал директором и в кратчайшие сроки сумел набрать портфель заказов, куда вошла ракетная тематика и та же "Пчела", а позже Ми-24, на "Прогресс" стало поступать современное радиотехническое оборудование связи и воздушной навигации. Вот тогда мне впервые пришлось испытать чувство профессионального достоинства. Работать приходилось много, но это было безумно интересно. Может быть, это звучит пафосно, но так было. В то время мы установили ближнюю и дальнюю приводные радиостанции, автоматический радиопеленгатор, систему посадки РСП, куда входят диспетчерский и посадочный радиолокаторы, обзорный радиолокатор П-35 и, наконец, на ВПП установили светосигнальное оборудование. Я тогда занимал должность начальника радиотехнического обеспечения ЛИСа. С удовольствием вспоминаю то время и моих коллег по работе: И. Змеева, А. Насенника, Н. Галкина и других. Летчиков-испытателей Льва Малиевского, Анатолия Сергеева, Анатолия Карташева. Первых летчиков, только поступивших на завод самолетов Ли-2 — В. Троянского, П. Котосова, М. Слободчикова, А. Комисарова, Г. Дьякова, — замечательные были ребята. О нашей работе. Помню, ушла как-то "Пчела" в район Бельцово на определение практической дальности. Летчик-испытатель Жора Арбузов в конце маршрута привычно развернулся над знакомой церквушкой и взял курс домой. Но так как радиокомпас на таком удалении работал неустойчиво, то Жора, как всегда, пошел по наземным ориентирам. И блуданул, перепутав распадки. Руководивший полетами Василий Сморгунов, слава богу, по пеленгатору успел вовремя определить его место. Аж в районе озера Ханка оказалась "Пчела"! — Я ведь почти местный, — рассказывает дальше мой собеседник. Родился и вырос в селе Тихменево Лесозаводского района. Отец мой, участник русско-японской войны, после ее окончания остался в Китае. Работал вначале где придется, но закончил в Харбине приказчиком торгового дома "Чурин и Ко". (Видел его фото — усатый респектабельный господин. — Прим. автора.) В начале двадцатых он вернулся на родину, построил дом. Вспоминая детство, думаю, жили мы сносно, но хороший забор вокруг дома отец так и не поставил — опасался раскулачивания. Тогда ведь было просто, донесут завистники, и — прощай родина. Свою будущую жену Лизу я тоже встретил в родном селе. Приезжаю в отпуск, иду по улице, а навстречу она — такая красавица! Помните: ни в сказке сказать, ни пером описать. Так это про нее. Дома спрашиваю, кто такая? Оказывается, новый зоотехник, приехала по распределению из Москвы после окончания сельхозакадемии им. Тимирязева. Принципиальная до невозможности. Говорят, уже успела отучить скотников материться. И на работе очень требовательная. Познакомился я с ней, подружились. Вроде бы, и взгляды у нас на многое совпадают. Вот я и говорю ей перед отъездом: " Выходи за меня замуж?". А она мне: "Я сюда приехала не замуж выходить, а работать". Комсомолка была. Так и уехал я тогда ни с чем. Год переписывались. Наконец, я не выдержал, рассчитался с работы в Одесском аэропорту и приехал домой. Только когда сын родился, мы расписались. И прожили вместе 52 года. В 2009-м похоронил ее. Мне говорили, что время вылечит и через год будет легче. Ничего подобного, через год я только осознал, что ее больше никогда не будет. Понимаете, — никогда! Четыре года прошло, а я дома не нахожу себе места. Все стараюсь куда-нибудь уйти. Вот такая история с грустным концом. Печально, но никому не дано уйти от этого. В марте Виктору Емельяновичу Шульге исполняется 81 год. Доброго тебе здоровья, Ветеран! «Прогресс Приморья», № 16 (227) от 18.04.2013 г. |

Опрос:

В каком состоянии, по-вашему, находится машиностроение Приморского края?

|

|

© 2009-2013 Общественно-политическое издание «Прогресс Приморья» Учредитель — Приморское региональное отделение Союза машиностроителей России. Разработка сайта — ЦРТ |

Регистрация

Регистрация