|

|

|||||

|

|

|||||

|

|

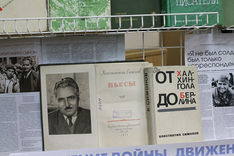

«Был у майора Деева товарищ — майор Петров…»Окончание. Начало в № 46 Недавно российская общественность отметила столетие большого писателя, журналиста, публициста, участника Великой Отечественной войны Константина Симонова. В Приморье, где Симонов бывал, тоже отметили его день рождения — в Приморской краевой публичной библиотеке им. А.М. Горького. Корреспондент газеты Приморского регионального отделения Союза машиностроителей России "ПП" побывал на этом мероприятии и рассказал о том, как Симонов писал поэму "Сын артиллериста". Сегодня публикуем материал о путешествии писателя в послевоенную Японию. "Для того чтобы представить себе то, что я увидел, нужно понять прежде всего, что такое японский город, подобный Хиросиме. Это город в триста-четыреста тысяч жителей, губернский центр, в котором, однако, с трудом наберется больше пятнадцати-двадцати каменных зданий, все остальное — из дерева, причем очень легкого, из картона и бумаги. Некоторые дома, внешне имеющие вид каменных, на самом деле представляют собой просто обмазанную штукатуркой плетенку из дранки и, может быть, еще более непрочны, чем деревянные строения. И вот мы стоим в центре Хиросимы. Примерно здесь (кто говорит — в трехстах, кто — в пятистах метрах над нашими головами) разорвалась атомная бомба. Во-первых, начнем с того, что нам придется отказаться от представления о взрывной волне, идущей от места разрыва по диагоналям вверх. Здесь взрывная волна шла от места разрыва, то есть с полукилометровой высоты, по диагоналям вниз. Во-вторых, посмотрим, что осталось от города. Бетонные дома (а их в городе штук пятнадцать-двадцать) стоят на месте; из них силой взрыва выбило окна, двери, с иных сорвало крыши, с иных нет, но они, зияя пустыми окнами, стоят. Если вообразить, что взята чудовищная железная метла и этой метлой выметено из зданий все, что в них было, то можно себе представить тот вид, какой имеют эти дома. Кругом этих домов пустыня. Над пустыней возвышаются железные телеграфные столбы, кое-где помятые, но в большинстве целые, и деревья — есть вырванные с корнем, но большинство стоит, только кажется, что та же железная метла смела с этих деревьев все листья, все до одного, и они стоят абсолютно голые. Кроме деревьев и столбов неожиданно самыми высокими пунктами пейзажа оказываются довольно многочисленные, рассеянные по городу старые кладбища. Японское кладбище больше всего напоминает, пожалуй, древнее еврейское кладбище, которое я видел в Праге. Это поставленные рядом друг с другом высокие плоские каменные плиты, часто из неровных и необделанных кусков камня; это каменные же и довольно высокие светильники. И все это, крепко врытое в землю, осталось стоять в полной неприкосновенности. А дома из дранки, картона, дерева и бумаги рассыпались. Здесь, как и в Токио, среди пожарища всюду видны несгораемые ящики. Там, где они были крепко привинчены или забетонированы, они стоят; там, где просто были поставлены на пол, повалились. Крыши осыпались и покрыли землю осколками черепицы. Бумага и картон превратились в прах; черепица разбилась, но осталась и засыпала всю землю. В километре от центра взрыва — река. На ней мосты. Они целы. Таково зрелище Хиросимы — мрачное, но не загадочное. Ожидаемый загадочный ужас превратился в страшной силы удар, который рассыпал все, что было некрепко, и оставил то, что крепче — деревья, столбы, камень, бетон. Вот пока и все, что осталось в сознании. P.S. Эта запись, датированная январем 1946 года, одна из немногих, вызывающих у меня желание прокомментировать ее сейчас, спустя тридцать лет. Я дважды был с тех пор в Хиросиме и знаю сейчас — как это знают сейчас все — и что такое радиация, возникающая в результате взрыва атомной бомбы, и что такое лучевая болезнь, и сколько людей погибло от нее и через год, и через три, и через десять лет после того взрыва в Хиросиме, от которого меня тогда, когда я там был впервые, отделяло во времени всего-навсего несколько месяцев. И, однако, я оставил свою тогдашнюю запись в неприкосновенности. Да, мне, как и многим другим людям, не хотелось верить тогда во все те долговременные трагические последствия атомного взрыва, о которых уже возникали первые страшные предположения, все еще не умещавшиеся в нормальном человеческом сознании. Да, мне хотелось верить, что этот взрыв — просто страшный, небывалой силы удар, и ничего больше. Я еще не мог примириться с мыслью, что после нескольких лет той беспощадной войны, свидетелем которой я был, человечество может столкнуться в будущем с чем-то еще неизмеримо более страшным. Мой ум человека, только что пережившего войну, еще отказывался в это верить, и я пытался успокоить себя и даже наивно посмеивался над людьми, на всякий случай, от греха подальше, не советовавшими ехать туда, где недавно были атомные взрывы. Хотя, как показало будущее, смеяться было не над чем. Да, я не был дальновиден. Но чувство протеста, которое я тогда испытывал, было психологической чертой человека того времени. И, не желая расставаться с этой печатью времени, я оставил свою запись о Хиросиме, так же как и последующую — о Нагасаки, именно такими, какими они сохранились в моих тетрадях с далекого 1946 года". Признание в любви дальневосточникамНа Дальний Восток, в Приморье Константина Михайловича в разное время приводили его журналистские пути-дороги. Здесь в 1939 году, в степи под Халхин-Голом, как он писал, "началась моя военная молодость", позднее "от гудка до гудка" он был на фронтах Великой Отечественной. Военная тема стала стержнем его творчества: стихи, пьесы, романы… Третья часть вечера в честь 100-летия со дня рождения писателя была посвящена его дальневосточной эпопее. В большом читальном зале библиотеки им. А.М. Горького была устроена выставка произведений писателя из фондов библиотеки. Среди книг — сборники, журнальные и газетные статьи Симонова, посвященные встречам с дальневосточниками. В фойе второго этажа также работала выставка, подготовленная сотрудниками Военно-исторического музея ТОФ. Она охватывала весь жизненный путь писателя и довольно подробно иллюстрировала дальневосточные страницы этого пути. Первая встреча Константина Симонова с жителями Приморского края и Владивостока произошла в декабре 1945 года по пути в Японию в Клубе ТОФ, где он выступал вместе с Борисом Горбатовым. На ней писатели рассказывали о взятии Берлина и освобождении восточно-европейских стран. Симонов говорил о подписании в мае 1945 года капитуляции фашистской Германии. Встреча вызвала у военных моряков большой интерес, писатели отвечали на их многочисленные записки с вопросами. Во время этого посещения Владивостока Константин Симонов, Борис Агапов, Борис Горбатов и Леонид Кудреватых встретились с широкой общественностью города в театре им. М. Горького. Симонов читал свои стихи и знаменитое стихотворение "Жди меня". Вечер, как писала пресса тех лет, прошёл с большим успехом. Впоследствии Симонов как специальный корреспондент газеты "Правда" еще несколько раз посещал Приморье. Кроме Владивостока он побывал в Уссурийске, Кавалерово, Тетюхе, Арсеньеве — в городе, где сегодня успешно выполняет гособоронзаказ лидер Приморского регионального отделения СМР ПАО ААК "Прогресс". Писатель не обошел своим вниманием и арсеньевцев, встреча с которыми состоялась в Доме культуры завода "Прогресс", где он рассказывал о том, как героизм советских людей вдохновил его на написание романа "Живые и мёртвые". Писатель отметил, что его созданием он отдавал дань должного уважения тем людям, которые совершили действительно всемирный исторический подвиг. Его путевые впечатления, встречи с дальневосточниками легли в основу сборника зарисовок "Признание в любви", изданного Дальневосточным книжным издательством в 1967 году. Весь гонорар за эти очерки Симонов передал на строительство памятника Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву. Сюжеты ретро-вечера иллюстрировались архивными фотоснимками Константина Симонова на Дальнем Востоке. Время сохранило их, чтобы мы могли более полно представить себе одного из героев того времени, сделавшего девизом жизни любимую поговорку своих героев: "Ничто нас в жизни не может вышибить из седла..." «Прогресс Приморья», № 47 (361) от 03.12.2015 г. |

Опрос:

В каком состоянии, по-вашему, находится машиностроение Приморского края?

|

|

© 2009-2013 Общественно-политическое издание «Прогресс Приморья» Учредитель — Приморское региональное отделение Союза машиностроителей России. Разработка сайта — ЦРТ |

Регистрация

Регистрация