Правда и память

День Победы. Два слова, которые и сегодня никому в России не надо объяснять. Какой Победы и в какой войне — знают все от мала до велика. В той, самой жертвенной, которая унесла миллионы жизней. В той, в которой "страна огромная" встала на "смертный бой"…

Прежде всего советский, русский солдат встал на пути человеконенавистников, спас мир от мракобесия и порабощения, а многие народы — от полного уничтожения. Память об этом подвиге должна, как пепел, сгоревший в адской бойне, стучать в наших сердцах. Она свята и нетленна.

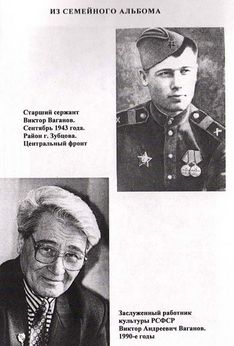

Такой памятью продиктована документальная повесть писателя Владимира Тыцких о русском солдате и художнике Викторе Андреевиче Ваганове. В её основе — воспоминания ветерана, который прошёл полями сражений от Москвы до Восточной Пруссии. Потом освобождал от японских захватчиков Маньчжурию…

"Перед нами — драгоценные крупицы памяти человека, прошедшего ад, выстоявшего и победившего в великой и страшной войне. Мы обязаны ему всем: самим своим существованием, жизнью наших детей и внуков. Мы обязаны и благодарны писателю Владимиру Михайловичу Тыцких за то, что он навсегда сохранил воспоминания солдата, облёк их в добротную, сильную прозу", — писал в предисловии к книге Владимира Тыцких "На честную память" журналист Александр Гельбах. Кто бы мог подумать, что документальная повесть, увидевшая свет десять лет назад, нисколько не потеряла своей актуальности и сегодня? И это объясняется тем, что герой повести Виктор Ваганов не просто воевал, как это делали миллионы бойцов Красной Армии, он в окопах, в землянках, на привалах доставал из вещевой котомки бумагу с карандашом и рисовал войну. Он не был фронтовым журналистом в полном смысле этого слова, получившим задание редакции и на совесть выполним его. Всё совсем не так: Ваганов рисовал, как говорится, для души. При жизни он периодически, обычно в День Победы, доставал свои рисунки и, вглядываясь в лица на картоне, вспоминал своих однополчан, мёртвых и живых, и продолжал пополнять свой архив новыми графическими работами.

Работники музея им. В.К. Арсеньева организовали выставку фронтовых работ художника несколько лет назад. Несмотря на недомогание, ветеран прибыл в музей и, переходя от картины к картине, рассказывал собравшимся о том, где и при каких обстоятельствах он рисовал. На той выставке побывал корреспондент газеты Приморского регионального отделения Союза машиностроителей России, и его поразила память художника. Несмотря на преклонный возраст, Виктор Андреевич без запинки перечислял год, место действия, порой даже время. Он помнил фамилии всех своих командиров, вспоминая такие детали, которые, без сомнения, обогатили эту встречу на выставке.

Сегодня ветерана войны с нами нет, но его помнят военные журналисты "Боевой вахты", которой он посвятил практически все послевоенные годы жизни. Его помнят слушатели литературной студии "Паруса", хранители его художественной графической коллекции — работники музея им. В.К. Арсеньева и, естественно, автор книги "На честную память" — Владимир Тыцких, который провёл с Виктором Андреевичем долгие часы, тщательно и терпеливо записывая фронтовые воспоминания ветерана.

Редакция газеты выбрала в книге эпизоды, которые касаются одного из завершающих этапов той страшной войны — наступательной операции "Багратион".

В Белоруссии.Операция "Багратион"

(печатается с сокращениями)

Уже и знаменитая Березина, прочно связанная в сознании русских солдат ещё с самим Наполеоном Бонапартом, осталась позади наступающих советских войск. Для рвущихся вперёд освободителей Белоруссия такая маленькая, по сравнению с Сибирью и даже европейской Россией, казалась — со своими реками и озёрами, лесами и болотами — бесконечной. Однако хвалёная немецкая оборонная линия "Фатерланд" трещала по швам, и танковые соединения Ростмирова преодолевали по 30-40 километров в сутки, неумолимо приближая немецкий капут на белорусской земле.

Поспевать за танкистами Обухова, корпус которого действовал на этом участке фронта, было трудно. Но усталость, валившая с ног после каждого перехода, всё-таки отличалась от той усталости, которую испытывал Ваганов в начале войны.

В канун наступления Ваганова вызвали в политотдел дивизии. Когда по окончании работы его отпустили в полк, наступление было в разгаре и полк воевал далеко впереди. У переправы через Березину Виктор встретил начальника дивизионного клуба капитана Филимонова и двух его подчинённых: киномехаников старшего лейтенанта Семеина и старшину Васильева, чья повозка с киноаппаратурой тащилась где-то в обозе. Хорошо знавшие друг друга, знакомые ещё с момента формирования дивизии на Урале, они обрадовались встрече. Чуть позже к ним присоединились шестеро бойцов, возвращавшихся в свои части после лечения в медсанбате. Оружия у бойцов не было, зато среди них оказался баянист Борис Иванов, правда, без инструмента.

День близился к вечеру. Он прошёл в изнурительном марше, и, сокращая путь, капитан Филимонов приказал тяжело шагающим товарищам свернуть с большака на просёлок — к хутору, за которым виднелась деревня Алексино. Если не считать двух обгорелых труб, от хутора осталось одно название, неизвестное никому из группы капитана Филимонова.

В Алексино можно было поужинать и отдохнуть. Однако на подходе к хутору они услышали стрельбу со стороны деревни. Не один-два-пять выстрелов, а густая, взахлёб, пальба разорвала душный от неостывшего июльского зноя воздух и заставила солдат остановиться в растерянности. Они ещё не успели оценить обстановку и принять какое-то решение, когда перед ними появились запыхавшиеся пацаны.

— Немцы!.. Штук тридцать!.. Там фашисты! — разом закричали они, пытаясь унять прерывистое, сбитое шибким бегом дыхание.

Было отчего задуматься. Немцы на подходе к Алексино наверняка увидели идущую туда же группу Филимонова. Она могла стать лёгкой добычей для них: на десять человек у Филимонова три автомата, одна винтовка да пистолет у самого капитана. Двигаться к деревне — полное безрассудство, а если немцы пойдут навстречу, то и держать оборону у хутора долго не придётся: вокруг ни окопа, ни овражка, ни кустика — голо вокруг, стрелять можно, как в тире.

И на войне, Ваганов хорошо это знает, случаются чудеса! Ну разве не чудом сохранился 930-й артиллерийский полк, когда во время дневного перехода из района Ельни к Починку едва не попал под авианалёт армады "хейнкелей-111"? Они появились из-за гряды сопок за рекой, шли на малой высоте. Казалось: ничто не мешает им прицельно отбомбиться по колонне. Кругом — голое пространство, лес не то чтобы далеко, но ни добежать, ни доехать не успеешь… Самолёты — вот они, рядом, уже заходят на цель.

На земле человек беспомощен перед такой угрозой: солдаты чувствовали себя обречённо, многие уже мысленно прощались с жизнью. Когда несколько машин вдруг задымили и с воем ударились оземь, завершив оглушительным взрывом последний боевой вылет, а остальные, заметавшись в беспорядке, начали резко набирать высоту, артиллеристы не сразу поняли, что произошло. Оказывается, по низколетящим бомбёрам из недальнего перелеска — в упор почти — ударили хорошо замаскированные зенитки! Комполка потом завернул к командиру зенитного дивизиона с сердечной благодарностью за спасение…

Вот и сейчас спасти могло только чудо. Алексино от разбитого хутора отделяли, если напрямую, несколько сотен метров. Немцы, возможно, рыскали по лесу или отсиживались в нём, пока не оголодали — окружённые, в глубоком нашем тылу они иногда наскакивали на деревни, чтобы разжиться едой и, озверевшие от отчаяния, не щадили в безжалостной схватке даже самих себя. У них не спросишь, чего они хотят, но там, в Алексино, они сейчас стреляли по безоружным, беззащитным селянам, и до хутора им оставался короткий бросок по красивому, сплошь в цветущих ромашках, ровному-ровному полю…

Продолжение следует

«Прогресс Приморья», № 17 (429) от 11.05.2017 г.

Владимир Тыцких

Регистрация

Регистрация