|

|

||||

|

|

|||||

|

|

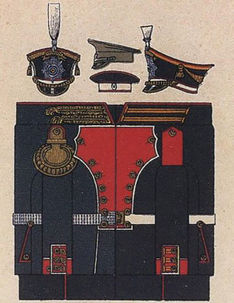

Остановленные мгновенияПродолжение. Начало в №31 Редакция газеты ПРО СМР "Прогресс Приморья", начиная публиковать материал о Первой мировой войне, не предполагала, что он вызовет неподдельный интерес наших читателей. Оказалось, что в Приморье есть семьи, где бережно хранят предметы, книги, письма, фотографии, которые являются свидетелями того тревожного времени. Интересно и другое: потомки павших и выживших тогда, желают знать правду о своих прадедах, которые глядят из прошлого с лицевой части пожухлых фотографий, приклеенных на некогда плотный картон. Главное не отчаиваться, продолжать поиски, как это сделала Светлана Михайловская из Минска. Она по одной фотографии сумела выяснить много нового для себя и своей семьи. Вот что она пишет: "Этот скромный по объёму фонд предстал передо мной как коллекция вызывающих улыбку курьёзных документов. Например, листовка (расклеиваемое объявление) о том, что у лиц, отслуживших воинскую службу и прибывших домой, военное присутствие принимает (покупает, приведены цены!) сохранившееся воинское обмундирование и обувь, нижнее бельё (кальсоны и проч.), предметы солдатского обихода: список на целую страницу, в конце которого — даже носовой платок! Или переписка с допризывником, которого отрезала от призывного пункта линия фронта, и который никак не соглашался добираться до призывного пункта за свой счёт. Но призывных списков в этом фонде не было. Может, потому, что составлялись они только в одном экземпляре и отправлялись "наверх". Или потому, что важные документы пропали, когда Слуцкий уезд стал местностью, занятой неприятелем. Так как же можно узнать место службы деда? А ведь есть такая замечательная штука — интернет! Всемирная сеть, всемирная паутина, огромное хранилище нужной информации! Кроме того, там есть "укромные уголки", где собираются по интересам и беседуют самые разные умные люди. Каких только увлечений не бывает у них! В том числе и увлечение военной историей России, а у некоторых — конкретно историей Первой мировой войны. Вот такой клуб любителей российской армии начала века я и обнаружила в сети. Внимательно рассмотрев детали армейской формы на представленном мной снимке деда с сослуживцами, знатоки определили, что фотография сделана в 1917 году (так как форма одежды — летняя, снимок можно датировать летним периодом 1917 года, в промежутке между двумя революциями — Февральской и Октябрьской); на снимке — гвардейские пехотинцы (отличительная особенность формы гвардейцев — белые поясные ремни, а также так называемые "выпушки" (канты) вокруг деталей формы, у разных полков отличавшиеся цветом); несмотря на некоторые различия в обмундировании, все солдаты на снимке — рядовые одного полка, а именно — лейб-гвардии Измайловского, входившего в состав Первой Гвардейской дивизии, местом дислокации которой был Санкт-Петербург, во время войны ставший Петроградом. Наверное, читателям надо объяснить, что гвардия — это отборные, хорошо обученные, дисциплинированные, политически благонадёжные части, создававшиеся, как правило, по высочайшему указу, и считавшиеся самым надёжным оплотом и защитой российского самодержавия. В Санкт-Петербурге были расквартированы две Гвардейские дивизии. Первая Гвардейская дивизия состояла из четырех полков: лейб-гвардии Преображенского, лейб-гвардии Семёновского, лейб-гвардии Измайловского и лейб-гвардии Егерского. Гвардейские части комплектовались в два этапа: сначала из общей массы призывников отбирались новобранцы в гвардию по росту, телосложению и состоянию здоровья. Это производилось в военных присутствиях по месту жительства призывников. Список отобранных кандидатов направлялся в минское губернское жандармское управление для произведения "специального секретного обследования относительно политической благонадёжности поименованных в списке лиц". Потом кандидатов в гвардию везли в Петербург, где (в мирное время обычно в октябре) происходила "разбивка гвардейских новобранцев": мероприятие, на котором представители полков отбирали себе солдат по внешнему виду. Цитата из книги Ю.В.Макарова "Моя служба в Старой Гвардии": "Каждый гвардейский полк имел свой тип, который и начальством, и офицерами всячески поддерживался и сохранялся в возможной чистоте. В Преображенцы подбирались парни дюжие, брюнеты, темные шатены или рыжие. На красоту внимания не обращалось. Главное был рост и богатырское сложение. В Конную Гвардию брали преимущественно красивых брюнетов. Семеновцы были высокие, белокурые и "лицом чистые", по возможности с синими глазами, под цвет воротника. Когда-то это был полк Наследника Цесаревича Александра Павловича, в его время все солдаты подбирались под тип Великого Князя. На это обращал внимание сам Император Павел. Такого же, приблизительно, типа были Кавалергарды, только постройнее и половчее. Измайловцы и Лейб-Гренадеры были брюнеты, первые покрасивее, вторые пострашнее. Армейской выучке гвардейцев, строевой и огневой подготовке, воспитанию чувства ответственности уделялось большое внимание. Внешний вид гвардейцев тоже должен был быть безукоризненным". Не могу не привести ещё несколько отрывков из книги Макарова: "Солдат у нас не забивали и в нерассуждающие манекены их не превращали. На стройность во фронте смотрели не как на самоцель, а как на воспитание. Великий учитель и однополчанин наш Суворов говаривал: "солдат в строю стоит стрелкой". А уж на что был враг бесцельной, угашающей дух муштры!.." "Не знаю, как теперь, но в старое время российский народ был склонен к расхлябанности, и русскую молодежь учить подтянутости, порядку и отчетливости было дело доброе, было и может быть и будет... Те, кто молодцами стояли на часах в Петербургских караулах, те и на полях Галиции и Польши не спали в сторожевом охранении и не бегали из секретов" Гвардейский офицер идёт зимней ночью проверять караулы: "Часовые стоят в тулупах с поднятыми воротниками. Можно, конечно, попытаться подойти незаметно, посмотреть, не залез ли часовой в будку и не спит ли он там. Но такую чудовищную вещь даже и представить себе нельзя. Гвардейские часовые на постах не спят!" Казармы Измайловского полкаНа месте расположения казарм измайловцев в Петербурге сейчас находится Измайловский проспект. Там же расположен и бывший полковой храм этого полка — Свято-Троицкий собор (см. фото). Здания бывших казарм — по диагонали от собора. В мирное время служба состояла из учений, летом — с выездом в летние лагеря и несением караулов в различных местах и учреждениях Петербурга, в том числе в царском Зимнем дворце. Однако, дед попал в армию в суровое военное время. Короткое обучение военному делу — и сразу фронт. С первых дней войны на передовойИзмайловский полк принимал участие в военных действиях с самого начала войны. В течение первого года — на территории Польши, тогда являвшейся частью Российской Империи, а с сентября 1915 года в составе Гвардейского корпуса был брошен на ликвидацию прорыва линии фронта в районе Сморгони. Позиции Измайловского полка находились около деревни Свиридовичи. Прорыв с помощью гвардейских частей был ликвидирован, и немцы не смогли продвинуться дальше Сморгони на этом участке фронта вплоть до 1917 года. Оборона Сморгони была одним из самых тяжёлых моментов в истории Первой Мировой. У солдат тогда была поговорка: "Кто под Сморгонью не бывал, тот войны не видал". Только за октябрь 1915 года Первая Гвардейская дивизия, в состав которой входил Измайловский полк, потеряла 3026 человек из 10204. На этом участке фронта немцы летом 1916 года применили химическое оружие — отравляющие газы. Что интересно, военные действия в Европе велись на два фронта: Западный (во Франции и Бельгии) и Восточный (против России). Русский фронт делился на Северо-Западный (Восточная Пруссия, Прибалтика, Польша) и Юго-Западный (Западная Украина, Закарпатье по границе России с Австро-Венгрией). Германия имела чёткий план разгрома Франции одним ударом, а дальше — передислокация мощной армейской группировки против российских войск. Однако план рухнул: Россия услышала зов французов о помощи и среагировала мгновенно. Германия была вынуждена воевать на два фронта. Но русской армии приходилось несладко на Северо-Западном участке фронта, куда и был отправлен дед Светланы Михайловской, пехотинец лейб-гвардейского Измайловского полка. "Взглянем ещё раз на фотографию доблестных гвардейцев: аккуратный, подтянутый и даже в чём-то щегольской внешний вид, умные, красивые, открытые и радостные лица ребят. — пишет Светлана Михайловская, — Чему они радуются? Может, тому, что попали с фронта на короткую передышку в свои питерские казармы? Может, им кажется, что после Февральской революции и отречения от престола царя война вот-вот закончится, и самое страшное они уже пережили? Они ещё не знают, что главные испытания у них впереди. После прихода большевиков к власти и подписания Брестского мира гвардейские полки в апреле 1918 года были расформированы: правительству большевиков они были не нужны. В 1918 году двадцатидвухлетний Василий возвратился в родной Смольгов. Вернёмся снова к военной фотографии. Мне кажется, что мелкие отличия в форме говорят о том, что воины служили в разных ротах одного и того же полка. Что же объединило их на одном снимке? Почему они пошли фотографироваться вместе? Может, все эти ребята были земляками — смольговцами, и где-то в семейных альбомах потомков Тарасевичей, Волотовских, Кудиновских, Забродских, Гуриновичей или Наруцких хранятся точно такие же фотокарточки? Или кто-нибудь сможет узнать на фото своего деда или прадеда?" Продолжение следует «Прогресс Приморья», № 33 (296) от 21.08.2014 г. |

Опрос:

В каком состоянии, по-вашему, находится машиностроение Приморского края?

|

|

© 2009-2013 Общественно-политическое издание «Прогресс Приморья» Учредитель — Приморское региональное отделение Союза машиностроителей России. Разработка сайта — ЦРТ |

Регистрация

Регистрация