|

|

||||

|

|

|||||

|

|

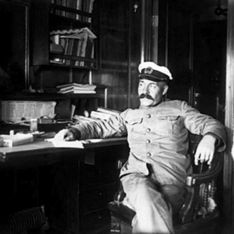

Пути-дороги амурского капитанаВ годину тяжелых испытаний, выпавших на долю нашей Родины, моряки торгового флота никогда не стояли в стороне: судовые труженики наравне с военными принимали участие в опасных операциях, удивляя своей отвагой и упорством. Поддавшись душевному порыву, добровольно отправился на театр военных действий штурман Павел Миловзоров. Как отличившегося в жарких боях на полях Маньчжурии, его приставили к ордену Святого Станислава. При оформлении наградных документов педантичное начальство выявило, что кавалер знака воинской доблести имеет законченное морское образование, а потому достоин офицерского чина. Понятно, что моряку не место в пешем строю, и его направили в распоряжение командира Владивостокского военного порта, приказом которого от 6 сентября 1904 года "прапорщик по морской части Миловзоров зачисляется в благородное общество офицеров флота". 20 ноября новоиспеченный офицер получил назначение на транспорт "Уссури". Это грузовое судно, нещадно эксплуатировавшееся более десяти лет на выгодных рейсах, без оговорок требовало ремонта, особенно судовой машины. Лукавое армейское интендантство, ничего не смыслящее в кораблях, заверило моряков, что транспорт по прибытии в Порт-Артур сразу же встанет в док. Чтобы избежать нежелательной встречи с японскими крейсерами, пошли не южным путем вдоль берегов Кореи, а в Охотское море. 12 декабря утром обогнули северную часть острова Кунашир. Дальнейшее плавание живописно описал командир корабля, прапорщик Сергей Клавдиевич Шубин: "В Тихом океане транспорт брал воду на шкафут, не отыгрываясь на зыби. Винт выходил из воды, цилиндры, кольца, фундаменты ходили ходуном. С судном происходило что-то невообразимое. Не имея хода, оно носилось по воле огромной зыби и валялось с борта на борт, как бревно". Опасное положение корабля усугублялось частыми поломками в машине и рулевом управлении, которые устранялись героическими усилиями механика И. В. Орлова и его умелыми машинистами. Идти дальше было рискованно, так как аварийное судно дрейфовало к японскому берегу. На судовом совете командиру предложили вернуться… 16 декабря вернулись в Корсаков. Вскоре потеряли Порт-Артур… После трудного и опасного плавания прапорщик Миловзоров переводится на транспорт "Камчадал", предназначенный для производства лоцмейстерских и гидрографических работ. После сдачи Порт-Артура командование сочло необходимым присутствие этого корабля в Амурском лимане. Служба в Николаевске прошла не без пользы: с помощью лоцманов был освоен старинный и надежный метод плавания по естественным ориентирам. Приобретенные знания по локации сложного района очень пригодились в последующей работе в Управлении водных путей Амурского бассейна. Заведующий миноносками отметил зимой "большую скуку и однообразие жизни в Николаевске", но с началом навигации северный городок весьма оживился: с верховьев пришли горластые колесные пароходы, доставившие на буксируемых баржах значительную вооруженную силу. По этой причине значительно изменился состав гарнизона, развернутый до четырех батальонов крепостной пехоты; пополнилась второй ротой крепостная артиллерия. В городе появился штаб крепости с несколькими управлениями. Не исключалось появление мощной японской эскадры, поэтому под руководством военного инженера Николая Дмитриевича Николаса спешно воздвиглись дополнительные батареи. За контролем за судоходством в северную часть лимана выходили в дозор миноноски, вооруженные транспорты "Тунгус" и "Камчадал". По северному фарватеру, открытому два года назад, потянулись к устью первые заморские пароходы со снабжением для действующей армии. Существовала реальная опасность стать жертвой японских миноносцев, поэтому их не медля проводили на николаевский рейд. Эту ответственную операцию обеспечивал лоцмейстер лейтенант Михаил Евграфович Чепелев. Местный рейд наполнился стуком грузовых лебедок, свистом пара и отчаянными воплями боцманов, вразумлявших бесшабашных грузчиков: из глубины трюмов производилась спорая перевалка на речные баржи. Пристальное внимание горожан вызывал приход величественного парусника — четырехмачтового барка "Брант" из Сан-Франциско. Можно смело утверждать, что в Николаевске Павел Георгиевич Миловзоров познакомился с будущими знаменитостями, среди которых — командир подводной лодки "Тюлень" Михаил Александрович Китицын, полярный исследователь Константин Константинович Неупокоев. Эти незаурядные личности служили мичманами на транспорте "Тунгус". После заключения мира "Камчадал" принял груз для Сахалина и отбыл в Александровск. Завершающий период северной навигации прошел в особо сложных условиях ледового плавания, когда чудом удалось снять экипаж с погибавшего иностранного парохода. Командование должным образом оценило усилия и профессиональное мастерство Миловзорова во время этой спасательной операции. Лихой моряк получил сто рублей наградных от командующего войсками Приамурского военного округа. Осенью того же года в Сибирском экипаже неожиданно появился шустрый николаевский ревизор, штабс-капитан Седов, с которым Павел Георгиевич в прошлом году общался по делам службы. Ревизор тоже был при "Станиславе", но как заурядный чиновник, получивший награду "за труды во время войны". Орден же прапорщика Миловзорова "с мечами и бантом" красноречиво говорил, что кавалер понюхал пороху. Честно говоря, ревизор в главной базе флота не показал себя, но приобрел некоторый опыт журналиста в редакции газеты "Уссурийская жизнь". Вполне возможно, что сегодня среди старожилов нашего города найдется человек, служивший в молодости на небольшом буксирном пароходе "Владивосток". Это судно с осадкой два метра было построено специально для мелководных фарватеров Амурского лимана на германской верфи в Циндао. В 1908 году капитан Миловзоров привел новый пароход на Амур, сначала в Николаевск, а затем в Благовещенск, где находилось Управление водных путей. В тогдашней столице амурских судоходов Павел Георгиевич задержался всего на два года. Его не прельщали плавание при содействии лоцмана и полугодовой отстой в затоне. Будет справедливым отметить, что пребывание на должности капитана "Владивостока" не было праздным. Амурские путейцы последовательно и серьезно осваивали любимую реку. После промеров глубин следовало обустройство фарватера: постановка бакенов, строительство створных знаков. Работа путейцев заслуженно считалась нужной и уважаемой. На этом поприще капитан Миловзоров был награжден вторым орденом — Святой Анны III степени. Долго не удавалось найти сведений, проливающих свет на дальнейшую судьбу амурского капитана. Выручила славная женщина из Владивостока Л. В. Астафьева, внучка знаменитого лоцмана Ивана Николаевича Фролова. Однажды обязательная Лидия Владимировна прислала копию приказа командира Владивостокского порта от 9 сентября 1910 года. Флагман кратко, но конкретно изъявил свою волю: "С 1 сентября сего года назначается по вольному найму командиром транспорта "Камчадал" капитан первого разряда Миловзоров Павел Георгиевич с оплатой по 250 руб. в месяц, о чем по порту объявляю". У внимательного читателя логично возникает вопрос: почему офицера запаса назначают командиром военного судна? Здесь следует объяснить ситуацию. Во время Русско-японской войны произошла огромная убыль опытного кадрового состава. Поэтому на вспомогательных судах офицеров заменили капитаны и штурманы, плававшие под сенью коммерческого флага. Эта разумная и своевременная мера позволила заполнить вакансии на боевых кораблях и решить временную кадровую проблему. Павел Георгиевич на новом месте проявил себя умелым организатором и рачительным хозяином. Весной 1911 года комиссия, действовавшая от имени штаба, тщательно осмотрела корабль и признала "Камчадал" лучшим транспортом в порту. Естественно, адмирал объявил командиру заслуженную благодарность. Плавать по Татарскому проливу и заливу Петра Великого быстро наскучило, ведь с юных лет мечталось пересечь экватор, брать высоты Южного Креста. Капитан принял решение. 7 ноября 1911 года он сдал преемнику верного "Камчадала" и тепло распрощался с дружной командой. Через несколько дней П. Г. Миловзоров принял океанский пароход "Нева" (бывший "Бианка") и ушел в далекую Австралию. Долго еще капитан Миловзоров служил на судах, плавая и в южных, и в северных широтах. Много за ним водилось добрых дел и опасных экспедиций, которые достойны самого захватывающего романа. Наш национальный герой, контр-адмирал Иван Дмитриевич Папанин, писал в своей книге "Лед и пламень": "Я не могу не воздать должное этому человеку редкого обаяния и большого ума. Павла Георгиевича заслуженно чтили как человека, много сделавшего для транспортного освоения морей Восточной Арктики. В 20-30-е годы не было лучшего знатока секретов навигации в восточных арктических морях, чем Миловзоров". Павел Георгиевич умер в 1940 году в Ленинграде. Советское правительство оценило его трудовые подвиги двумя орденами. «Прогресс Приморья», № 27 (341) от 16.07.2015 г. |

Опрос:

В каком состоянии, по-вашему, находится машиностроение Приморского края?

|

|

© 2009-2013 Общественно-политическое издание «Прогресс Приморья» Учредитель — Приморское региональное отделение Союза машиностроителей России. Разработка сайта — ЦРТ |

Регистрация

Регистрация