|

|

|||||

|

|

|||||

|

|

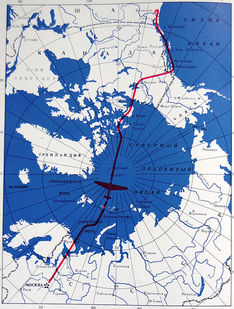

Северные авиационные маршрутыПродолжение. Начало в № 22 Сначала обшивку крыла РД для жёсткости выполнили гофрированной. В ходе испытательных полётов РД, получивший название АНТ-25, или, как его ещё называли авиаторы между собой, "Антей", постоянно совершенствовался. Александр Микулин со своим коллективом конструкторского бюро снабдил мотор М-34 редуктором и довёл степень сжатия до 6,6, создал для него вместо двухлопастного трёхлопастной винт с переменным углом атаки, что значительно улучшило тактико-технические данные мотора, уменьшив при этом расход горючего. Лётчик-испытатель Михаил Громов предложил, а учёные-аэродинамики, проверив его доводы, согласились, что для улучшение лётных качеств РД гофр крыльев и хвостового оперения следует обтянуть перкалью и покрасить. Автомобилистов завода АМО, где директором был Иван Алексеевич Лихачёв, попросили отполировать их так, как это могут делать только его мастера. В июне 1934 года все работы на АНТ-25 закончили, самолёт был готов к установлению рекорда дальности. Однако руководство страны не спешило с задуманным трансатлантическим перелётом. И дело тут в том, что международная обстановка вынуждала просчитывать варианты. На востоке вплотную приблизилась к нашим границам милитаристская Япония, захватившая Маньчжурию и не скрывающая своих намерений по гегемонии на Дальнем Востоке, в Забайкалье и Сибири. На западе крепла нацистская Германия, стремящаяся наказать Европу за поражение в Первой мировой войне. 2 мая 1935 года СССР подписал пакт о взаимопомощи с Францией, 16 мая — с Чехословакией. Но Стране Советов необходимо было наглядно доказать свою способность оказать действенную и быструю помощь союзникам, с которыми у нашей страны не было общих границ. В данной ситуации неопровержимым аргументом этого могла быть только авиация. Мощь воздушного кулака могла отрезвляюще подействовать на милитаристские государства. В основном с этой целью и задумывался перелёт из Москвы в США. Впрочем, к вопросу о перелёте вернулись в январе 1935 года. Выбирали один вариант из двух. Первый — лететь из Москвы через Средиземное море, Западную Африку и Южную Америку в Бразилию. Этот вариант предложил М.М. Громов, который лично испытывал самолёт "Рекорд дальности". Он продемонстрировал мастерское владение новой машиной, показал результат, значительно превышающий официальный мировой рекорд дальности, за что ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Он стал восьмым в стране лётчиком, удостоенным этого высокого звания. У другого Героя Советского Союза, одного из участников спасения челюскинцев С.А. Леваневского была идея лететь через Северный полюс в американский Сан-Франциско. Вариант Громова отпал по одной существенной причине: не со всеми странами, через территорию которых предстояло лететь, у СССР были установлены дипломатические отношения. Особенно это касалось Южной Америки. Впрочем, и политически второй вариант для престижа страны был наиболее важен, ведь помимо всего прочего он помогал осуществить давние планы по установлению транспортной воздушной трассы. Когда решение окончательно созрело, был подготовлен документ — закрытое постановление Политбюро "О перелёте Москва — Сан Франциско". Он увидел свет 26 января 1935 года. В нём говорилось: "...считать в порядке предварительном приемлемым предложение т. Леваневского о беспосадочном перелёте Москва — Сан-Франциско через Северный полюс. Предложить тт. Орджоникидзе и Ворошилову помочь т. Леваневскому и предоставить ему возможность ознакомиться с самолётом РД. Окончательное решение принять по предоставлении доклада тт. Ворошилова, Орджоникидзе и Леваневского. Срок — декада". Леваневский выполнил на АНТ-25 несколько полётов, в том числе и по дальним маршрутам. Машина ему понравилась, однако прославленный пилот отметил некоторые недоработки, которые были вскоре устранены. "Тренировочные" рейсы убедили Леваневского в том, что лететь через Северный полюс необходимо. Об этом он доложил Ворошилову и членам Политбюро. 25 января 1935 года было принято окончательное решение. В документе говорилось: "1. Принять предложение т. Леваневского о перелёте летом (июль) 1935 года без посадки по маршруту Москва — Сан-Франциско через Северный полюс на самолёте РД. 2. Обязать Наркомтяжпром под ответственность т. Орджоникидзе произвести необходимые переделки в самолёте РД для указанного перелёта и обеспечить самолёт моторами М-34 для испытания и перелёта. 3. Обязать НК Обороны под ответственность т. Ворошилова организовать тренировку и подготовку экипажа для перелёта и обеспечения самого перелёта радиосвязью и метеорологическим обслуживанием. 4. Возложить общее руководство подготовкой перелёта и осуществлением его на т. Ворошилова и т. Орджоникидзе, а непосредственное руководство подготовкой и перелётом — на нач. УВВС РККА т. Алксниса. Подчинить командира самолёта т. Леваневского на период подготовки и проведения перелёта т. Алкснису. 5. Утвердить экипаж для перелёта в следующем составе: командиром экипажа и первым лётчиком — т. Леваневского; штурманом — флаг-штурмана Чёрного моря т. Левченко, вторым лётчиком — слушателя Военно-воздушной академии т. Байдукова, запасным штурманом — заведующего штурманской кафедрой Военно-воздушной академии т. Белякова, запасным лётчиком — командира отдельного отряда т. Гуревича. 6. Отпустить на подготовку и проведение перелёта из резервного фонда Совнаркома Союза 1500000 рублей в совзнаках и 55000 в инвалюте согласно прилагаемой смете". Казалось бы, всё было тщательно спланировано, самолёт торжественно проводили в дальний рейс, однако после старта 3 августа 1935 года Сигизмунд Леваневский принял неожиданное решение, повернув самолёт назад. С Москвой он это решение не согласовал. После 16-часового полёта экипаж произвёл посадку вблизи Новгорода. Так как горючего было очень много, Леваневский приказал слить над лесом практически весь бензин. Им пропитались перкалевые плоскости, по этой причине при приземлении одно крыло загорелось. Экипаж уже на земле успел покинуть машину. Оперативно сработала пожарная команда, солдаты сбили пламя и накрыли самолёт брезентом. Проще говоря, обошлось. Разбирая полёт, компетентная комиссия выявила небольшую течь масла, которую, по мнению авиационных специалистов, можно было устранить прямо во время рейса. Некоторые горячие головы уличили Леваневского в трусости, но это мало походило на правду. Его предыдущие полёты были не менее сложными, и неполадки случались много серьёзней. Был в его лётной практике полёт, где пилот проявил не только профессионализм, но и настоящее мужество. Это был полёт из Хабаровска на спасение потерпевшего аварию в районе Анадыря американского лётчика Джеймса Маттерна, который летел на самолёте "Век прогресса". Более того, Сигизмунд доставил на своём самолёте американца в городок Ном на Аляске. Вот другой пример: при плохих погодных условиях Леваневский перегонял из Ванкувера американский десятиместный пассажирский самолёт "Консолидейтед Флейстер" для спасения челюскинцев. Получив во время аварийной посадки травмы, он всё равно вызвался продолжить дальнейший полёт в лагерь Шмидта после ремонта машины. Впрочем, в августе 1935 года О.Ю. Шмидту поручили составить официальное заявление для представителей ТАСС, содержащее официальную точку зрения на прерванный полёт. Этого требовала ситуация, так как о полёте Леваневского знали за рубежом. При старте РД присутствовали 12 иностранных корреспондентов и американский военный атташе Буллит. Возвращение известного лётчика, которого хорошо знали за кордоном, могло подорвать престиж советской авиации. Официальная версия возвращения Леваневского с маршрута Москва — Северный полюс — Америка, переданная для прессы, гласила: "…Техническая экспертиза, обследовавшая самолёт, констатировала отсутствие конструкторских дефектов у самолёта, однако нашла некоторые недостатки в работе системы маслопроводки. Комиссия подтвердила правильность действий экипажа самолёта "СССР-025", прервавшего свой полёт, ЦАГИ в течение нескольких дней устранил недостатки в маслопроводке, после чего т. Леваневский произвёл ряд удачных пробных полётов. Непрерывно продолжались наблюдения за погодой в СССР и Америке. Эти наблюдения и вытекающие из них предсказания погоды не давали возможности до сих пор возобновить ответственный полёт. Между тем середина августа является предельным сроком полёта через полюс. Осень — время крайне неблагоприятное для полярной авиации вообще, а для такого полёта в особенности… Единственное решение, которое нам пришлось принять, это отложить перелёт т. Леваневского до лета следующего 1936 года". Заметим, что вокруг неудавшегося полёта ходило много слухов, домыслов и легенд. Известно, что Леваневский написал Сталину "оправдательное" письмо, предлагая перенести рейс на 1936 год, но это была всего лишь "вывеска", на деле же, о чём знали немногие, опытный, бесстрашный пилот ощущал давление и психологический дискомфорт, сопряжённый с боязнью допустить ошибку и погибнуть. Но он продолжал опасные полёты, один из которых закончился трагически: самолёт и экипаж Леваневского пропали на ледяных просторах Севера. Но это будет позже. О возобновлении беспосадочного перелёта в США на время "забыли", но продолжали готовиться. Леваневский лично отправился летом 1936 года за океан для приёмки самолёта-амфибии "Велти У-1-А" фирмы "Эйрплейн девелопмент". Одновременно Сигизмунд Александрович получил задание тщательно изучить условия полётов на севере Америки. Маршрут перелёта экипажа Леваневского с рядом посадок пролегал вдоль тихоокеанского побережья США до Нома (Аляска), далее Уэлен — мыс Шмидта — Тикси — по реке Лена до Якутска, через Олексминск, Киренск на реку Ангару и дальше — в Красноярск. Там машина была переставлена с поплавков на колёса и далее летела до Москвы, производя посадки на аэродромах ГВФ. Всего "Велти У-1-А" под управлением экипажа в составе лётчика С.А. Леваневского и штурмана В.И. Левченко, вылетев из Лос-Анжелеса 5 августа 1936 года, преодолел путь в 19200 километров. За это полёт Леваневского наградили орденом Трудового Красного Знамени, а Левченко — орденом Ленина. И всё же не Леваневскому суждено было совершить межатлантический беспосадочный перелёт, а Валерию Чкалову, который пока ещё устанавливал новые авиационные рекорды внутри страны, но они тоже придавали вес отечественной авиации и поднимали престиж государства. Продолжение следует «Прогресс Приморья», № 23 (387) от 07.07.2016 г. |

Опрос:

В каком состоянии, по-вашему, находится машиностроение Приморского края?

|

|

© 2009-2013 Общественно-политическое издание «Прогресс Приморья» Учредитель — Приморское региональное отделение Союза машиностроителей России. Разработка сайта — ЦРТ |

Регистрация

Регистрация