|

|

||||

|

|

|||||

|

|

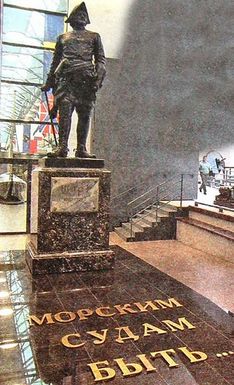

320 лет российскому регулярному флотуПродолжение. Начало в № 40 Пётр I потому и стал Великим, что всегда думал о будущем Государства Российского. Он очень тонко чувствовал веяния времени, и, мало того что сам учился много и тщательно, он русским людям прививал навыки изучения разных наук. Недаром именно в период его правления появились на флоте профессиональные капитаны, штурманы, матросы. Посланные учиться за границу Петром юноши возвращались не только с определённым багажом знаний, но и с тем необходимым жизненным опытом, который в дальнейшем позволял передавать знания внутри страны новому подрастающему поколению. И вовсе не случайно до сей поры имя Петра Великого помнят и ценят за прогрессивный подход к развитию регулярного морского флота. Центральный военно-морской музей Санкт-Петербурга, где бережно хранятся экспонаты, связанные с петровским временем, является старейшим в нашей стране. Интересно то, что создан он был по инициативе и при непосредственном участии самого Петра I. Известно, что детство Пётр провёл на Измайловском пруду и реке Яузе. Он совершал "великие плавания" на небольшом ботике — речном судне, которое по его указанию перетащили из амбара двоюродного брата деда Петра I Никиты Романова. В Россию судно доставили из Англии в сороковых годах ХVII века. На нём юный Пётр учился азам морского дела. Сегодня ботик является одним из старейших экспонатов, хранящихся в Центральном военно-морском музее Санкт-Петербурга. Те первые "потешные" победы стали прологом воистину великих, громких побед русского флота над шведами при Гангуте и Гренгаме, одержанных нашими моряками в первой четверти ХVIII столетия. Впрочем, Пётр I, не желая расставаться с "дедушкой" русского флота, ботиком, распорядился доставить его из Москвы в Петербург. В 1723 году судно установили в Петропавловской крепости, в специально выстроенном для него Ботном домике. В дальнейшем судьбе было угодно испытывать на прочность характер этого судна на протяжении почти полутора веков. Лишь в 1940 году он занял почётное место в Центральном военно-морском музее города на Неве. Стоит сказать, что музей имеет широкую направленность. Здесь уживаются как очень старые экспонаты, так и те модели, которые символизирую определённый период истории. Таким является макет броненосца российского флота "Пётр Великий". Военный корабль построили по проекту контр-адмирала А.А. Попова в 1869 году. Артиллерийское вооружение этого великолепного для своего времени морского судна состояло из четырёх 12-дюймовых (305 мм) орудий, размещённых по два в концевых башнях. Накануне Русско-японской войны броненосец стал учебным кораблём для подготовки артиллеристов. Таковым он оставался долго, пока в 1959 году не был "по старости" исключён из списков Военно-морского флота СССР. Другими интересными экспонатами музея являются проектные модели и чертежи судов, опытные станки, различные надводные и подводные аппараты. Развивая российский флот, Пётр использовал накопленный голландскими и английскими инженерами опыт строительства кораблей, которые, прежде чем браться за пилы и топоры, создавали проект, чертёж и модель будущего судна. Пётр подолгу наблюдал за тем, как рождается корабль, вырастая до огромных размеров, и со стапелей торжественно спускается на воду. Пётр по прибытии из-за рубежа приказал построить "модель-камеру", которая с 1709 года долгое время действовала в Петербурге. Пожалуй, с этого и началось систематизированное отечественное судостроение, которое на определённом этапе позволило развиться прогрессивной инженерной мысли, особенно в области военно-морского флота. Недаром уже в 1881 году на верфях Северной столицы были построены 50 (!) подводных лодок. В наши дни никого не удивить серийным производством. Например, на ПАО ААК "ПРОГРЕСС", лидирующем предприятия Приморского регионального отделения Союза машиностроителей России, в городе, названном именем великого путешественника, краеведа и писателя В.К. Арсеньева, серийное производство является нормальным рабочим процессом. Разведывательно-ударные вертолёты Ка-52, серийно собранные на заводе, поступают в войска по гособоронзаказу. Здесь тоже трепетно относятся к музейным ценностям предприятия, собрано немало экспонатов с периода создания завода до наших дней. История создания подводных аппаратов в России довольно интересная. Российский инженер, изобретатель Степан Джевецкий, получивший образование в Париже, ушёл добровольцем на Русско-турецкую войну и, участвуя в морских баталиях, понял, что будущее — за подводными аппаратами, способными бесшумно из глубины атаковать морские суда. Он так увлёкся своим проектом, что на собственные денежные средства на одном из судостроительных заводов Одессы построил подводную лодку. В Петербурге Степан Карлович добился аудиенции царя Александра III и после продолжительной беседы убедил того в необходимости таких подводных аппаратов для военного флота. Так появился государственный заказ на 50 подлодок. Продолжение следует «Прогресс Приморья», № 44 (408) от 01.12.2016 г. |

Опрос:

В каком состоянии, по-вашему, находится машиностроение Приморского края?

|

|

© 2009-2013 Общественно-политическое издание «Прогресс Приморья» Учредитель — Приморское региональное отделение Союза машиностроителей России. Разработка сайта — ЦРТ |

Регистрация

Регистрация