|

|

||||

|

|

|||||

|

|

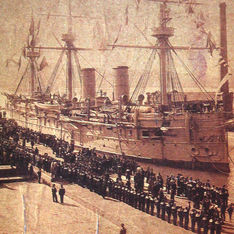

Когда мечты сбываютсяПродолжение. Начало в № 10 Продолжая путешествие по весеннему Владивостоку, редакция газеты Приморского регионального отделения Союза машиностроителей России призывает присоединиться и жителей нашего города, и туристов, прибывающих к нам из-за рубежа. Это, скажем прямо, полезное занятие как для насыщения знаниями об исторической составляющей Владивостока, так для подъёма интереса к реалиям сегодняшнего дня. Итак, движемся дальше. Школа № 9 им. Марии Владимировны Сибирцевой. Бывшая так называемая "коричневая" гимназия. Дело в том, что её ученики ходили в коричневых платьях. Построили гимназию в 1903 году по проекту инженера И. В. Мешкова. Бывший Народный дом им. А. С. Пушкина. Построен в 1907 году по проекту инженера П. А. Микулина, председателя Общества народных чтений, на собранные по подписке средства. Подрядчиком был купец 1-й гильдии, Почётный гражданин Владивостока М. И. Суворов, впрочем, внёсший немалые средства на её строительство. В этом доме бескорыстно трудились лучшие представители городской интеллигенции, в числе которых невозможно обойти имя журналиста Н. П. Матвеева и учителя гимназии М. Я. Сибирцева. Вовсе не случайно после января 1917 года и до октября 1922 года Народный дом являлся политическим центром города. Здесь выступали А. Я. Нейбут, К. А. Суханов, С. Г. Лазо и И. П. Уборевич. Город в тот период кипел страстями, и Народный дом был чутким барометром его состояния. В дальнейшем его переименовали в Клуб металлистов, затем – в Дом культуры им. Ильича, и находился он всё это время в собственности Дальзавода. Последнее его название – Приморский краевой центр народной культуры. В центре Владивостока в прошлом были построены дома для служащих торгового дома "Кунст и Альберс". 9 декабря 1907 года открылась церковь-школа во имя иконы Богоматери "Всех скорбящих Радость", посвящена памяти русских воинов, убиенных в Русско-японской войне 1904–1905 годов. Построена на пожертвования, освящена 9 декабря 1907 года. При церкви имелась школа "с ремесленным отделением, библиотечная комната для лиц духовного звания, желающих обучаться в Восточном институте с миссионерской целью, квартира учителя и законоучителя". Закрыли церковь в 1932 году. С 1935 года по 1938 годы здесь размещался детский дом, в 1944–1972 годах – жилые квартиры. Если временные рамки передвинуть назад в XIX век, то, конечно же, мы увидим иной облик нашего города. Благо, что на фотографиях сохранилось первое во Владивостоке женское училище. Интересно то, что его ученицы в 1875-м были ровесницами города. Разрасталась Матросская слободка, она располагалась довольно далеко от центра, отсюда до улицы Светланской приходилось преодолевать значительное расстояние. Понятно, что дома были деревянными, преимущественно бревенчатыми, заборы строились из дерева. Мало кто знает, что бывший Семёновский покос – это не что иное, как современный стадион "Динамо", где играет домашние матчи владивостокский "Луч". Это то самое место на берегу Амурского залива, которое выделил в марте 1862 года лейтенант Бурачек купцу Якову Семёнову для заготовки сена. И ковш (небольшая искусственная гавань), расположенный рядом, назывался Семёновским… В районе морского вокзала когда-то шумел Манзовский базар, в бухте стоял на рейде пароходо-корвет "Америка". Фотографировал перечисленные места первый Владивостокский фотограф В.В. Ланин. Проходя мимо дома-музея им. В. К. Арсеньева, вероятно, лишь единицы задумываются о том, что он окружён историческими местами. Прямо – бухта Фёдорова. На берегу – завод Воронкова, позже принадлежавший Бюрингу, затем он носил название "Металлист". Левее завода – увенчанный изящной башенкой дом Фёдорова, чуть выше и правее – как раз дом, в котором жил и провёл свои последние дни Арсеньев. В 1874 году Владивосток пусть не быстро, но разрастался. Его население на тот период перевалило десять тысяч человек. Город был деревянным, одним из первых частных каменных домов стал дом по улице Пушкинской, 7, в нём одну из квартир занимала внучка Сологуба, Ариадна Ильинична Белова. При Обществе изучения Амурского края в 1890 году возник музей, создание которого ставилось одной из основных задач при организации общества. Музей возник благодаря заботам и бескорыстию моряков и интеллигенции, чиновников и купцов, аристократов и простолюдинов. Впрочем, руководил строительством музея Н. В. Сологуб. В мае 1891 года Владивосток посетил его высочество цесаревич Николай, наследник российской короны. Он возвращался из почти кругосветного путешествия по странам Востока, включая Японию, и первым русским городом, который он посетил по возвращении из-за границы, стал Владивосток. Сохранилась фотография, на которой изображено место, где была заложена Уссурийская железная дорога. Это произошло 19 мая 1891 года, недалеко от Первой речки, в Куперовской пади. В 1894 году был выстроен первый железнодорожный вокзал по проекту архитектора Е. Базилевского. На улице Петра Великого, недалеко от адмиралтейской пристани, возвели Триумфальную арку, которая пострадала в период интервенции и гражданской войны. Восстановлена на средства горожан в наше время. Уникальна фотография железнодорожного моста через речку Лянчихе в пригороде Владивостока, сегодня это район Садгорода. Реку также переименовали, она называется Богатой. Есть другой редкий снимок – ввод в док им. цесаревича Николая (позже – Дальзаводской док № 3) первого военного корабля, крейсера "Дмитрий Донской", героически погибшего в Цусимском сражении. Стоит сказать, что строительством сухого дока руководил главный инженер-строитель порта В. Иванов. «Прогресс Приморья», № 12 (474) от 30.03.2018 г. |

Опрос:

В каком состоянии, по-вашему, находится машиностроение Приморского края?

|

|

© 2009-2013 Общественно-политическое издание «Прогресс Приморья» Учредитель — Приморское региональное отделение Союза машиностроителей России. Разработка сайта — ЦРТ |

Регистрация

Регистрация