|

|

||||

|

|

|||||

|

|

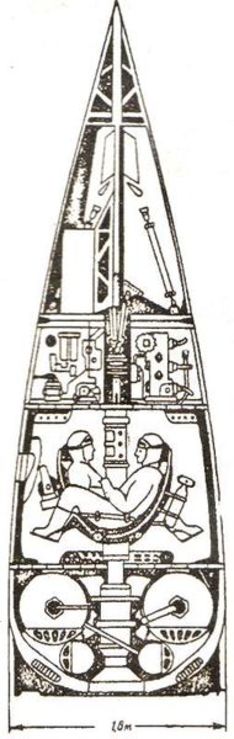

Тернистый путь отечественных космолётовНовое поколение россиян, имеющее возможность выхода на информационные просторы мирового Интернета, в режиме реального времени наблюдающее за стартующими к звёздам ракетами, продолжительной жизнью космонавтов на борту орбитальных станций, вероятно, не задумываются о том, каким тернистым и нелёгким был путь учёных и конструкторов к давней мечте – покорению заоблачных высот. О первых шагах отечественного ракетостроения редакция газеты Приморского регионального отделения СоюзМаш России рассказывает сегодня. Известно, что по окончании Второй мировой войны союзники антигитлеровской коалиции захватили трофейные материалы и разработки аппаратов, над которыми работали по заданию Третьего рейха учёные, которых находили даже в концентрационных лагерях и привлекали к работе по проектированию ракет и ракетных самолётов, способных подняться в космос. Советское военно-политическое руководство всерьёз заинтересовалось этими разработками. В середине 1945 года конструкторы Михаил Тихонравов и Николай Чернышёв предложили проект ВР-190 ("Победа"). За основу они взяли трофейную модель А-4, дополнив её герметичной кабиной на двух пилотов, применив при этом имеющийся опыт изготовления гондол довоенных стратостатов. Важно было изучить комплексное влияние вибрации, перегрузки и последующей невесомости на организм человека. "Победа"Интересно то, что в проекте ВР-190 впервые предлагались решения, которые в дальнейшем нашли своё применение при конструировании реальных космических кораблей. Принцип работы заключался в следующем: при достижении верхней точки баллистической траектории кабина отделялась от ракеты за счёт подрыва соединительных пироболтов. Опускалась на парашюте и приземлялась на двигатель мягкой посадки, который включался выдвигаемой штангой. В разряженной атмосфере воздушные рули не работали, поэтому для стабилизации полёта кабины применялись небольшие реактивные двигатели, система жизнеобеспечения экипажа тоже была продумана. Михаил Тихонравов выступил в 1946 году на коллегии Министерства авиационной промышленности, где представил по материалам проекта техническое предложение. Накануне он заручился положительным отзывом Академии наук, и казалось, что Министерство авиапрома утвердит проект для дальнейшей проработки. Однако комиссия после обсуждения посчитала, что ракетные запуски – не дело авиаторов. Конструкторов этот довод не убедил, и они обратились непосредственно к Иосифу Сталину. После его вмешательства министр авиапрома подготовил докладную записку, которая называлась "О рассмотрении предложения Тихонравова и Чернышёва о создании для полёта человека на высоту 100–150 километров". Датирована записка 20 июня 1946 года. Предлагалось принять проект к реализации. Следовало внимательно изучить все собранные материалы по немецкому проекту ракеты А-4 и провести испытание лётных образцов непосредственно в Германии. Планировалось изготовить 10–15 корпусов ракет со всеми необходимыми мнениями и предложениями группы Тихонравова-Чернышёва. Однако, даже при поддержке Сталина, который отозвался о проекте ВР-190 положительно, разногласия авторов суборбитальной ракеты и Министерства авиапрома тормозили работу. Тогда Тихомиров и Чернышёв обратились к начальнику НИИ-4 Министерства обороны Алексею Нестеренко, который в том же 1946 году взял талантливых конструкторов под свою опеку. Изначально работали по своему целевому назначению – обеспечению вертикального ракетного полёта пилотов. И снова появились препоны, вокруг проекта сложилась не совсем благоприятная обстановка, он выбивался из общей тематики института. Чтобы разрешить споры, приходилось писать докладные в ЦК КПСС. По воспоминаниям очевидца, проектом заинтересовался Главный конструктор ракетной техники Сергей Королёв, однако в кулуарных беседах он высказывался против ВР-190. Отказ Королёва поддержать ВР-190 объяснить нетрудно: главный конструктор понимал, что до тех пор, пока баллистические ракеты не будут поставлены в СССР на поток, планировать пилотируемый суборбитальный полёт будет несвоевременно. Помимо этого, грузоподъёмность ВР-190 не полностью соответствовала амбициозным планам космических экспериментов. Время пилотируемых ракет было на подходе, но пока не пришло. Учитывая накопившийся негатив, руководство института изменило направление проекта. Теперь он назывался "Ракетный зонд", и с 1947 года был нацелен на изучение парашютных систем спасения отработавших ступеней и их головных частей. После принятия этих поправок проект получил официальную положительную оценку. Межконтинентальный бомбардировщикПока же конструкторов увлекла идея межконтинентального бомбардировщика "Серебряная птица", над которой работал в Третьем рейхе доктор Зенгер. Проект был поддержан специалистами из Люфтваффе, но финансирования он не получил по причине того, что был рассчитан на десять лет. Советские специалисты после войны обнаружили документацию этого проекта. Для проектирования межконтинентального бомбардировщика создали соответствующий институт на основе советских передовых технологий. Однако во время изучения документации выяснилось, что идеи Зингера и Бредт требуют тщательной предварительной проработки. В 1947 году НИИ-1 Министерства авиапрома выпустил отчёт "О силовой установке стратосферного сверхскоростного самолёта", в котором высказывались сомнения, что в обозримом будущем можно создать чистый ракетный двигатель с требуемыми характеристиками. Предполагалось заменить его на комбинированную силовую установку, включающую жидкостные ракетные и прямоточные воздушно-реактивные двигатели. В заключение руководство НИИ-1 рекомендовало развернуть масштабные экспериментальные и конструкторские работы, связанные с исследованиями и созданием непосредственно комбинированной силовой установки. СБ-1Впрочем, параллельно с НИИ-1 над такими двигателями проводились работы в Специальном бюро № 1 НКВД (СБ-1). Само название организации было засекречено, и называлось "почтовый ящик № 1323". Острословы быстро придумали другое название: "Чёртова дюжина с перебором". Начальником и главным конструктором СБ-1 назначили доктора технических наук Павла Куксенко, его заместителем был 23-летний выпускник Ленинградской военной академии связи Сергей Берия, сын Лаврентия Берии, координирующего в тот период в стране атомный проект. Главной задачей бюро являлось создание противокорабельного самолёта-снаряда "Комета", использующего прямоточные воздушно-реактивные двигатели. Окончание следует «Прогресс Приморья», № 14 (476) от 13.04.2018 г. |

Опрос:

В каком состоянии, по-вашему, находится машиностроение Приморского края?

|

|

© 2009-2013 Общественно-политическое издание «Прогресс Приморья» Учредитель — Приморское региональное отделение Союза машиностроителей России. Разработка сайта — ЦРТ |

Регистрация

Регистрация