|

|

||||

|

|

|||||

|

|

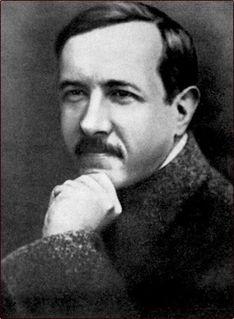

Сельское хозяйство и кооперативное движениеРедакция газеты Приморского регионального отделения Союза машиностроителей России нередко рассказывает о том или ином профессиональном дне. Преимущественно авторы пишут о военных праздниках, но сегодня хотелось бы остановиться на Дне сельского хозяйства, который отмечается в нашей стране ежегодно. Поздравляя 13 октября 2019 года работников сельского хозяйства с профессиональным праздником, президент России Владимир Путин отметил, что в последние годы урожаи хлеба бьют все рекорды. И это не может не радовать. Вторя главе государства, можно констатировать, что хлебных бунтов в стране не будет по определению. И этому есть объяснение: в хлебных магазинах продукции достаточно, более того – на любой вкус. Сортов столько, что порой приходится выбирать. Понятно, что такое изобилие мы видели не всегда, многие из нас застали пустые хлебные полки в суровые 90-е годы. Дети войны, например, рассказывают о том, как каждый кусок хлеба был на вес золота. А люди, пережившие блокаду Ленинграда, вспоминают, что порой полученный по карточкам хлеб спасал горожан от голодной смерти. Есть в нашей истории и другие примеры, когда страна снабжала зерном другие государства. И то, что Февральская революция проходила под "хлебным" лозунгом, вообще-то факт вопиющий. В хлебной стране – и вдруг не хватает хлеба, чтобы прокормить собственный народ?.. Все вышеперечисленные события остались навсегда в нашей истории, и спустя время появился профессиональный праздник – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Как это ни покажется странным, каждый человек хочет есть. И не от случая к случаю, а ежедневно. Сегодня люди привыкли к тому, что полки магазинов всегда полны разнообразными продуктами, и зачастую не ценят труд работников сельского хозяйства, тех, кто обеспечивает страну продовольствием. И это не обязательно работники крупных агропромышленных комплексов, это люди, которые всю жизнь провели на земле, то есть работали в личных подсобных хозяйствах, на небольших предприятиях частного бизнеса, выращивая скот, развивая овощеводство, растениеводство и перерабатывая выращенную продукцию для потребления обществом. Они обеспечивают всех нас свежим молоком и мясом, фруктами и овощами… С целью признания роли сельского хозяйства и переработки в жизни страны, указом президента от 31 мая 1999 года установлено каждое второе воскресенье октября считать Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Во все века сельское хозяйство в России было в приоритете. То, что деревня кормила и продолжает кормить город, доказывать никому не надо, это очевидный, проверенный временем, факт. Другое дело – кооперативное движение в сельском хозяйстве и промышленном производстве. В этом вопросе опыт хоть и накоплен, но он не такой большой, как в сельском хозяйстве в целом. В своё время было немало различных мнений и предложений о том, каким путём пойдёт Страна Советов после революции 1917 года и Гражданской войны. Одним из путёй стала кооперация. Эту тему изучил русский экономист Александр Чаянов. "В образе и судьбе Александра Васильевича Чаянова – человека редкостной разносторонности и выдающегося дарования – предусматривается много таких черт, которые на фоне наших 20-х годов выглядят типичными; семнадцатый год призвал под свои знамёна целую когорту выдающихся деятелей. Чаянов предстаёт сегодняшнему наблюдателю новатором экономической науки. Революционером сельскохозяйственного производства, вдохновлённым просветителем. Он поражает поистине возрожденческим… универсализмом интересов, удивительной способностью легко сопрягать алгебру с геометрией – и алгебру гармонией проверять, быть одновременно трезвым реалистом кооперативного дела и вдохновенным романтиком авантюрно-фантастических литературных жанров. Наконец, духовные свойства подлинно русского интеллигента: высокий идеализм, жертвенность, вера в мечту. Дьявольская работоспособность и особый синтез, который я назвал бы "народностью"; сознание своего единства с Отечеством во всей его национальной определённости и интернациональной пестроте. В двадцатые годы и эта грань чаяновского облика типична: да, таковы были лучшие представители русской культуры…", – пишет один из биографов Чаянова А. Вулис. Удивительное дело: имя Чаянова практически неизвестно в кругах экономистов, несмотря на то что он изучил мировой коопеаративный опыт и написал довольно внушительный труд, названный "Краткий курс кооперации", который был издан в нашей стране в 1925 году московским кооперативным издательством. Экономические идеи Чаянова были подхвачены за рубежом, в шестидесятые годы прошлого столетия во Франции вышли его сочинения в восьми томах. В суровые девяностые, в распадающейся стране СССР, кооперация во многом помогла заменить государственные структуры, занимающиеся выпуском продуктов питания и товаров широкого потребления. Узкие места тогдашней кооперации во внимание не берём, они в любой экономике были, есть и будут. Но то, что чаяновские идеи пришлись тогда ко двору, – факт неоспоримый. Увы, но в первую волну репрессий попал и Чаянов, идеи которого почему-то посчитали вредными. Его арестовали, приговорили к смертной казни и в 1937 году привели приговор в исполнение. Александр Чаянов родился в январе 1888 года в Москве. Закончил сначала реальное училище, затем Московский сельскохозяйственный институт, будущую "Тимирязевку". Свой первый труд он посвятил сельскохозяйственной кооперации, было ему тогда всего двадцать лет. Удивительно, ведь мало поднять такую глобальную тему, нужно ещё иметь какой-то опыт. Автор выбрал объектом своего внимания Италию. И вот что получилось. Приведем выдержку из работы Чаянова. "Краткий курс кооперации"...Когда в наши дни говорят о будущем деревни, то чаще всего возлагают свои надежды на кооперацию. Само слово "кооперация" стало теперь одним из самых ходовых слов в нашем обиходе… В любом газетном листе вы встретите его десятки раз, им пестрят страницы книг, его произносят на собраниях, конференциях и съездах, и после двух предсмертных статей В. Ленина, ей посвящённых, кооперация делается одной из основных направлений в нашей экономической политике. В. Ленин, устанавливая совершенно исключительное значение кооперации в политических и экономических условиях Советской России, с особенной настойчивостью подчеркивал: "…теперь мы должны осознать и претворить в дело, что в настоящее время тот общественный строй, который мы должны поддерживать, сверх обычного, есть строй кооперативный". Однако, несмотря на всё это, несмотря на то что в каждой нашей волости работает не один, а несколько кооперативов, далеко не все, даже практически знакомые с кооперативной работой, люди отчётливо понимают её сущность и не в полной мере знают её основные идеи и организационные принципы. Это обстоятельство заставляет нас с особенным вниманием остановиться на выяснении самой природы кооперации в применении её к сельскому хозяйству советских республик и подробно рассмотреть, какую роль она может играть в нашей деревне, и что можем мы ждать от неё для будущего нашего земледелия. Мы знаем, что наиболее характерной чертой, отличающей хозяйственную жизнь нашего времени, является усовершенствованная машинная техника производства и новая, на научных началах построенная, организация промышленных и торговых предприятий. Огромные паровые и электрические двигатели в тысячи лошадиных сил мощностью, гигантские реторты химических заводов, многотонные паровые молоты, штампующие с потрясающей быстротой металлические изделия, автоматические весы, отвешивающие с аптекарской точностью сотни навесок в течение часа и тысячи других орудий и машин, утверждающих мощь человеческого гения, – вот что является характерной чертой нашего времени. А это техническое вооружение дополняется искусной организацией самих предприятий. Современная фабрика собирает в своих стенах сотни, а иногда и тысячи рабочих, и так согласует и объединяет их усилия, что даёт возможность пяти рабочим справляться с той работой, которая при плохой организации требовала бы пятнадцати. Цехи, фабрики, предприятия различных родов объединяются в производственные группы, тресты и синдикаты и тем, выигрывая на накладных расходах и на согласовании производств, уменьшают себестоимость продукта не в меньшей мере, чем завоевания современной производственной техники. Вся сила промышленных капиталистических стран Западной Европы и Северной Америки и вся их экономическая власть над остальным миром зависела именно от умелого использования этих двух великих начал нашего времени – усовершенствованной техники и правильной организации предприятий. Однако до сего времени оба эти начала применялись по преимуществу в городской обрабатывающей промышленности, горном деле и транспорте. Сельское хозяйство оставалось как-то в стороне от этих завоеваний человеческой культуры и почти повсеместно велось по старинке в тысячах и миллионах отдельных мелких хозяйств, распылённых, не связанных ничем между собою и в большинстве работающих весьма мало совершенной техникой. Эта некоторая "отсталость" сельского хозяйства объясняется, конечно, не случайными причинами, а тем, что само производство в земледелии, где главными машинами являются земля, растения и животные, во многом отличается от чисто механического промышленного производства... Продолжение следует «Прогресс Приморья», № 40 (553) от 18.10.2019 г. |

Опрос:

В каком состоянии, по-вашему, находится машиностроение Приморского края?

|

|

© 2009-2013 Общественно-политическое издание «Прогресс Приморья» Учредитель — Приморское региональное отделение Союза машиностроителей России. Разработка сайта — ЦРТ |

Регистрация

Регистрация