|

|

|||||

|

|

|||||

|

|

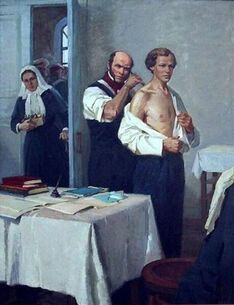

Он стоял у истоков российской хирургии25 ноября 1810 года в Москве родился будущий русский хирург и учёный-анатом, естествоиспытатель и педагог, профессор, создатель первого атласа топографической анатомии, основоположник русской военно-полевой хирургии, основатель русской школы анестезии, тайный советник Николай Иванович Пирогов. Его отец, майор Иван Иванович Пирогов (1772-1826), был военным казначеем. Мать – Елизавета Ивановна Новикова – принадлежала к старой московской купеческой семье. Николай стал тринадцатым ребёнком в семье. Первоначальное образование он получил дома. В 1822-1824 годах учился в частном пансионе В. С. Кряжева, который вынужден был оставить из-за ухудшившегося материального положения отца. Определяющую роль в решении учиться медицине сыграл профессор Е. О. Мухин, который часто бывал в семье Пироговых. Этого человека Н. И. Пирогов считал своим духовным отцом. Мухин заботился о своём подопечном, помогал семье деньгами, даже предложил матери сделать сына казённокоштным студентом, однако, несмотря на нужду в семье, мать Н. И. Пирогова отказалась, сочтя это унизительным. В 1823 году, в возрасте 14 лет, юноша поступил своекоштным студентом на медицинский факультет Императорского Московского университета (в прошении указал, что ему шестнадцать лет, добавив два года к своему возрасту). В этот период семья Пироговых крайне бедствовала, у Пирогова не было студенческого мундира, и, чтобы скрыть это, он сидел на лекциях в шинели, страдая от жары. В университете слушал лекции Х. И. Лодера, М. Я. Мудрова, Е. О. Мухина, которые оказали значительное влияние на становление научных взглядов будущего хирурга. В 1828 году Николай Пирогов окончил отделение врачебных (медицинских) наук университета со степенью лекаря и был зачислен в воспитанники Профессорского института, открытого при Императорском Дерптском университете для подготовки будущих профессоров российских университетов. Занимался под руководством профессора И. Ф. Мойера, в доме которого познакомился с В. А. Жуковским, а в Дерптском университете подружился с В. И. Далем. В 1833 году, после защиты диссертации ("Является ли перевязка брюшной аорты при аневризме паховой области легко выполнимым и безопасным вмешательством?") на степень доктора медицины, был направлен для учёбы в Берлинский университет вместе с группой из одиннадцати своих товарищей по Профессорскому институту, среди которых были Ф. И. Иноземцев, П. Д. Калмыков, Д. Л. Крюков, М. С. Куторга, В. С. Печерин, А. М. Филомафитский, А. И. Чивилёв. После возвращения в Россию в 1836 году Н. И. Пирогову было предложено выбрать университет, в котором он пожелал бы получить профессорскую кафедру. Николай Иванович выбрал Московский университет, но по дороге домой он заболел и надолго задержался в Риге. Тем временем кафедра хирургии на медицинском факультете Московского университета, к великому огорчению Н. И. Пирогова, оказалась занята. Однако Николай Иванович, которому было всего двадцать шесть лет, стал профессором кафедры теоретической и практической хирургии Императорского Дерптского университета. С того времени – он первый русский профессор, возглавивший кафедру. В 1841 году Н. И. Пирогов был приглашён в Петербург, где возглавил кафедру хирургии в Императорской Медико-хирургической академии. Одновременно руководил организованной им из 2-го Военно-сухопутного госпиталя клиникой госпитальной хирургии. Поскольку в обязанности Пирогова входило обучение военных хирургов, он занялся изучением распространённых в те времена хирургических методов. Многие из них были им коренным образом переработаны. Кроме этого Николай Иванович разработал ряд совершенно новых приёмов, благодаря чему ему удавалось чаще, чем другим хирургам, избегать ампутации конечностей. Один из таких приёмов до настоящего времени называется "операцией Пирогова". В поисках действенного метода обучения Пирогов решил применить анатомические исследования на замороженных трупах. Сам Пирогов это называл "ледяной анатомией". Так родилась новая медицинская дисциплина – топографическая анатомия. По результатам такого изучения анатомии Пирогов издал первый анатомический атлас под названием "Топографическая анатомия, иллюстрированная разрезами, проведёнными через замороженное тело человека в трёх направлениях", ставший незаменимым руководством для врачей-хирургов. С этого момента хирурги получили возможность оперировать, нанося минимальные травмы больному. Этот атлас и предложенная Пироговым методика стали основой всего последующего развития оперативной хирургии. В 1846 году Н. И. Пирогов был избран членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской академии наук (ИАН). В 1847 году хирург уехал в действующую армию на Кавказ, так как хотел проверить в полевых условиях разработанные им операционные методы. Именно там он впервые применил перевязку бинтами, пропитанными крахмалом; крахмальная перевязка оказалась удобнее и прочнее, чем применявшиеся раньше лубки. В том же году Н. И. Пирогов впервые в истории медицины провёл операцию с открытым Уильямом Мортоном в 1846 году эфирным наркозом в полевых условиях (при осаде аула Салты), выполнив впоследствии около десяти тысяч таких операций. В октябре 1847 года Н. И. Пирогов получил чин действительного статского советника. В осаждённом СевастополеВ начале Крымской войны 6 ноября 1854 года Н. И. Пирогов вместе с возглавляемой им группой врачей и медсестёр выехал из Санкт-Петербурга на театр военных действий. Среди врачей были Э. В. Каде, П. А. Хлебников, А. Л. Обермиллер, Л. А. Беккерс, доктор медицины В. И. Тарасов и фельдшер И. Калашников, верный помощник И. Н. Пирогова. Медсёстры, в обучении которых принял участие Николай Иванович, представляли Крестовоздвиженскую общину сестёр милосердия, только что учреждённую по инициативе великой княгини Елены Павловны. Н. И. Пирогов был главным хирургом осаждённого англо-французскими войсками города Севастополя. Оперируя раненых, он впервые в истории русской медицины применил гипсовую повязку, дав начало сберегательной тактике лечения ранений конечностей и избавив многих солдат и офицеров от ампутации. Во время осады Севастополя Николай Иванович руководил обучением и работой сестёр Крестовоздвиженской общины сестёр милосердия. Он распределил их на четыре группы: перевязочные, аптекарши, хозяйки, а также транспортные сёстры, которые сопровождали раненых до госпиталя. Это было нововведением по тем временам. Кроме того сёстры занимались уборкой, готовили еду и контролировали интендантов. Из 250 сестёр милосердия, работавших в Севастополе, 17 погибли от ранений и болезней. О беспримерной деятельности сестёр Крестовоздвиженской общины и в память об их подвиге Пирогов написал "Исторический обзор действий Крестовоздвиженской общины сестёр попечения о раненых и больных в военных госпиталях в Крыму и Херсонской губернии с 1 декабря 1854 по 1 декабря 1856 года". Важнейшей заслугой Н. И. Пирогова стало внедрение в Севастополе совершенно нового метода сортировки раненых. Он впервые в мире предложил распределять раненых по степени тяжести на пять категорий: 1) безнадёжные и смертельно раненые; 2) тяжело и опасно раненые, требующие безотлагательной помощи; 3) тяжёлые, способные пережить после оказания первичной помощи доставку в госпиталь; 4) подлежащие отправке в госпиталь и 5) легкораненые, которым помощь оказывается на месте (наложение лёгкой повязки или извлечение поверхностно сидящей пули). Из такой сортировки впоследствии выросла вся лечебно-эвакуационная служба армии. С огромным трудом Пирогову удалось организовать работу военно-транспортных команд с лошадьми и удобными повозками, что позволяло довольно быстро доставлять раненых в госпиталь. Поэтому Пирогов по справедливости считается основоположником специального направления в хирургии, известного как военно-полевая хирургия. За заслуги в оказании помощи раненым и больным Пирогов был награждён орденом Святого Станислава I степени. Продолжение следует «Прогресс Приморья», № 40 (603) от 04.12.2020 г. |

Опрос:

В каком состоянии, по-вашему, находится машиностроение Приморского края?

|

|

© 2009-2013 Общественно-политическое издание «Прогресс Приморья» Учредитель — Приморское региональное отделение Союза машиностроителей России. Разработка сайта — ЦРТ |

Регистрация

Регистрация