|

|

|||||

|

|

|||||

|

|

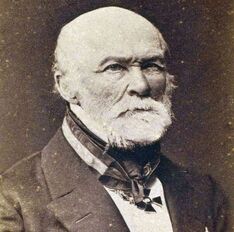

Он стоял у истоков российской хирургииОкончание. Начало в № 40 В августе 1877 года российский император Александр II посетил Болгарию, уже шла Русско-турецкая война. И тут он вспомнил о Пирогове как о несравненном хирурге и лучшем организаторе медицинской службы на фронте. Несмотря на свой по тем временам пожилой возраст (ему исполнились 67 лет), Пирогов согласился отправиться в Болгарию при условии, что ему будет предоставлена полная свобода действий. Это желание было удовлетворено, и 10 октября 1877 года Пирогов прибыл в деревню Горна-Студена недалеко от Плевны, где располагалась главная квартира русского командования в Болгарии. Пирогов организовал лечение солдат, уход за ранеными и больными в военных больницах в Свиштове, Згалеве, Болгарене, Горна-Студена, Велико-Тырново, Бохот, Бяла, Плевне. С 10 октября по 17 декабря 1877 года Пирогов проехал свыше 700 км на бричке и санях по территории в 12 000 кв. км, занятой русскими войсками, между реками Вит и Янтра, он посетил 11 русских военно-временных больниц, 10 дивизионных лазаретов и три аптечных склада, дислоцированных в двадцати двух населённых пунктах. За это время он занимался лечением и оперировал как русских солдат, так и многих болгар. В 1877 году Н. И. Пирогов был награждён орденом Белого орла и украшенной бриллиантами золотой табакеркой с портретом Александра II. В 1881 году Пирогов стал пятым почётным гражданином Москвы "в связи с пятидесятилетней трудовой деятельностью на поприще просвещения, науки и гражданственности". К слову, Пирогов являлся член-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской академии наук (ИАН) (1846), Императорской Медико-хирургической академии (1847, почётный член – с 1857 года) и Германской академии естествоиспытателей "Леопольдина" (1856). Великий российский хирург был женат дважды. Первая жена (с 11 ноября 1842 года) – Екатерина Дмитриевна Березина (1822 – 1846), представительница древнего дворянского рода, внучка генерала от инфантерии графа Н. А. Татищева и дочь отставного штабс-ротмистра. Умерла в возрасте 24 лет от осложнений после родов. Сын Николай (1843 – 1891), физик. Сын Владимир (1846 – после 13 ноября 1910), историк и археолог, профессор Императорского Новороссийского университета на кафедре истории. В 1910 году временно проживал в Тифлисе и присутствовал 13-26 ноября 1910 года на экстраординарном заседании Императорского Кавказского медицинского общества, посвящённом памяти Н. И. Пирогова. Вторая жена (с 7 июня 1850 года) – Александра фон Бистром (1824 – 1902), баронесса, дочь генерал— лейтенанта А. А. Бистрома, внучатая племянница мореплавателя И. Ф. Крузенштерна. Свадьбу играли в гончаровской усадьбе Полотняный Завод, причём таинство венчания было совершено 7 (20) июня 1850 года в местном Преображенском храме. Долгое время Пирогову приписывали авторство статьи "Идеал женщины", которая представляет собой выборку из переписки Н. И. Пирогова с его второй женой. В 1884 году трудами Александры Антоновны, жены Пирогова, была открыта хирургическая лечебница в Киеве. В начале 1881 года Пирогов обратил внимание на боль и раздражение на слизистой твёрдого нёба. 24 мая 1881 года Н. В. Склифосовский установил наличие у Пирогова рака верхней челюсти. Н. И. Пирогов умер 23 ноября 1881 года в селе Вишня (ныне – часть города Винница). Стоит сказать, что Пирогов 27 октября 1881 года сам поставил себе неутешительный диагноз. После его кончины в бумагах хирурга была обнаружена записка: "Ни Склефасофский (так написано в оригинале), Валь и Грубе, ни Бильрот не узнали у меня ulcus oris men. mus. cancrosum serpeginosum, иначе первые трое не советовали бы операции, а второй не признал бы болезнь за доброкачественную…" НаследиеОсновное значение деятельности Николая Ивановича Пирогова состоит в том, что своим самоотверженным и часто бескорыстным трудом он превратил хирургию в науку, вооружив врачей научно обоснованной методикой оперативного вмешательства. По вкладу в развитие военно-полевой хирургии он может быть поставлен рядом с Ларреем, но многие склоняются к тому, что он его превзошёл. Богатая коллекция документов, связанных с жизнью и деятельностью Н. И. Пирогова, его личные вещи, медицинские инструменты, прижизненные издания его произведений хранятся в фондах Военно-медицинского музея в Санкт-Петербурге. Особый интерес представляют двухтомная рукопись учёного "Вопросы жизни. Дневник старого врача" и оставленная им предсмертная записка с указанием диагноза своей болезни. Свой богатый опыт в области медицины он передал своим ученикам: Л. А. Беккерсу, А. П. Вальте, Д. И. Выходцеву, П. П. Заблоцкому-Десятовскому, В. А. Караваеву, А. А. Китеру, Э.-А.Я. Крассовскому, Н. В. Склифософскому, Ю. К. Шимановскому, К. К. Штрауху. Велик его вклад и в развитие русской педагогики. В "Вопросах жизни" Пирогов рассмотрел фундаментальные проблемы воспитания. Он показал нелепость сословного воспитания, разлад между школой и жизнью, выдвинул главной целью воспитания формирование высоконравственной личности, готовой отрешиться от эгоистических устремлений ради блага общества. Пирогов считал, что для этого необходимо перестроить всю систему образования на основе принципов гуманизма и демократизма. Система образования, обеспечивающая развитие личности, должна строиться на научной основе, от начальной до высшей школы, и обеспечивать преемственность всех систем образования. Пирогов считал главной идею общечеловеческого воспитания, воспитание полезного стране гражданина; отмечал необходимость общественной подготовки к жизни высоконравственного человека с широким нравственным кругозором: "Быть человеком – вот к чему должно вести воспитание"; воспитание и обучение должно быть на родном языке: "Презрение к родному языку позорит национальное чувство". Он указывал, что основанием последующего профессионального образования должно быть широкое общее образование; предлагал привлечь к преподаванию в высшей школе крупных учёных, рекомендовал усилить беседы профессоров со студентами; боролся за общее светское образование; призывал уважать личность ребёнка; боролся за автономию высшей школы. Пирогов выступал против сословной школы и ранней утилитарно-профессиональной выучки, против ранней преждевременной специализации детей; считал, что она тормозит нравственное воспитание детей, сужает их кругозор; осуждал произвол, казарменный режим в учебных заведениях, бездумное отношение к детям. Он был уверен, что учителя должны отбросить старые догматические способы преподавания и применять новые методы; надо будить мысль учащихся, прививать навыки самостоятельной работы; учитель должен привлечь внимание и интерес учащегося к сообщаемому материалу; перевод из класса в класс должен проводиться по результатам годовой успеваемости, а в переводных экзаменах есть элемент случайности и формализма. В отношении телесных наказаний Пирогов был последователем Дж. Локка, трактуя телесное наказание как унижение ребёнка, наносящее непоправимый ущерб его нравственности, приучающее его к рабскому повиновению, основанному лишь на страхе, а не на осмыслении и оценке своих поступков. Рабское повиновение формирует натуру порочную, ищущую возмездия за свои унижения. Пирогов полагал, что результат обучения и нравственного воспитания, действенность методов поддержания дисциплины определяются объективной по возможности оценкой учителем всех обстоятельств, вызвавших проступок, и назначением наказания, не пугающего и унижающего ребёнка, а воспитывающего его. Осуждая применение розги как средства дисциплинарного воздействия, допускал в исключительных случаях применение физических наказаний, но лишь по постановлению педагогического совета. Несмотря на такую двойственность позиции Пирогова, поднятый им вопрос и развернувшаяся вслед за этим на страницах печати дискуссия имели положительные последствия: "Уставом гимназий и прогимназий" 1864 г. телесные наказания были отменены. Система народного образования по Н. И. Пирогову. Элементарная (начальная) школа (2 года): изучаются арифметика, грамматика. Неполная средняя школа двух типов: классическая прогимназия (4 года, общеобразовательный характер); реальная прогимназия (4 года). Средняя школа двух типов: классическая гимназия (5 лет, общеобразовательный характер: латинский, греческий, русский языки, литература, математика); реальная гимназия (3 года, прикладной характер: профессиональные предметы). Высшая школа: университеты, высшие учебные заведения. Николай Иванович Пирогов имел немало наград и званий. Орден Святого Владимира – две степени, Святой Анны – три степени, орден Святого Станислава – три степени, также он получил орден Белого орла, отмечен знаком "За введение в действие Положений 1861 года", награждён медалью "В память Восточной (Крымской) войны 1853-1856 годов". Кроме того, награжден германской памятной медалью войны 1870-1871 годов для некомбатантов (Kriegsdenkmunze fur Nichtkampfer 1870/1871) и французским Бронзовым крестом Общества помощи раненым (Croix de la Societe Francaise de Secours aux Blesses Militaires en broenze). 1840 – половинная Демидовская премия и золотая медаль за труд "Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций"; 1844 – полная Демидовская премия и большая золотая медаль за "Полный курс прикладной анатомии человеческого тела"; 1850 – полная Демидовская премия и большая золотая медаль за монографию "Патологическая анатомия холеры"; 1860 – полная Демидовская премия и большая золотая медаль за атлас "Топографическая анатомия разрезов". В черте Винницы в с. Пирогово находится музей-усадьба Н. И. Пирогова, в километре от которой располагается церковь-усыпальница, где покоится забальзамированное тело выдающегося хирурга. Там же регулярно проводятся Пироговские чтения. Пироговское общество, существовавшее в 1881-1922 годах, представляло собой одно из самых авторитетных объединений русских врачей всех специальностей. Конференции врачей Российской империи назывались пироговскими съездами. Первым памятником врачу стал монумент в Москве на Большой Царицинской улице (ныне – Большая Пироговская улица) около Клинического городка Московского университета, установленный в 1897 году. В настоящее время памятники Пирогову установлены в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Виннице, Днепре, Тарту. Немало памятных знаков посвящено Пирогову в Болгарии; там же работает парк-музей "Н. И. Пирогов". Имя выдающегося хирурга присвоено Российскому национальному исследовательскому медицинскому университету. «Прогресс Приморья», № 43 (606) от 25.12.2020 г. |

Опрос:

В каком состоянии, по-вашему, находится машиностроение Приморского края?

|

|

© 2009-2013 Общественно-политическое издание «Прогресс Приморья» Учредитель — Приморское региональное отделение Союза машиностроителей России. Разработка сайта — ЦРТ |

Регистрация

Регистрация