|

|

|||||

|

|

|||||

|

|

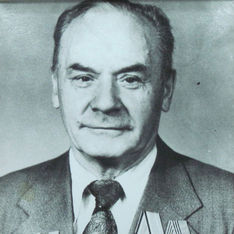

К вековому юбилею Николая Леонова16 января Николаю Сергеевичу Леонову исполнилось бы 100 лет. Материал, предложенный редакцией нашей газеты, посвящен человеку уникальной судьбы. Дело в том, что всю свою сознательную жизнь Николай Сергеевич отдал машиностроению. Более того, по его стопам пошел сын — Евгений Леонов, который недавно отметил свое 70-летие, отдав заводу "Варяг", входящему в состав Приморского регионального отделения Союза машиностроителей России, более 25 лет. Сегодня он является генеральным директором этого предприятия. Внук, Александр Леонов, тоже трудится на "Варяге" заместителем генерального директора по развитию и маркетингу. Освоить ракету!В 1958 году на Арсеньевском машиностроительном заводе "Прогресс" (сегодня — лидер среди предприятий оборонной промышленности, входящих в состав Приморского регионального отделения Союза машиностроителей России) сложилась тяжелая ситуация по загрузке мощностей предприятия. Завод серийно выпускал хорошо освоенный производством учебно-тренировочный самолет Як-18А, планер "Приморец" и товары народного потребления — кровати, мебель, шла подготовка к выпуску стиральных машин. Все понимали, что, выпуская только спортивный самолет, как говорится, "далеко не уедешь", но и заказов на производство заводом какой-либо техники от разработчиков не поступало. Одним словом, загрузка предприятия не соответствовала его потенциалу. Завод мог выпускать больше. В коллективе предприятия бытовало мнение, что, с одной стороны, рабочие и инженерно-технический персонал могли бы взять на себя производство более сложной техники, чем предельно простой в производстве спортивный самолет, а с другой стороны, сложная техника повлекла бы за собой реконструкцию предприятия, перестройку основных мощностей завода. Бывший в то время директором завода Николай Сергеевич Новиков, очевидно, понимая, что реконструкция предприятия принесет ему массу новых проблем, всячески уклонялся от глобальных перемен. Под его руководством завод проработал всю войну и все послевоенные годы — завод стабильно работал и не требовал сейчас каких-то вложений и организаторских решений. Но времена менялись! Внутри предприятия разгорелся настоящий конфликт: главный инженер завода Николай Сергеевич Леонов был на стороне реформаторов, а директор завода стремился к сохранению существовавшего на тот момент стабильного положения. Конфликт принял такие масштабы, что в дело пришлось вмешаться партийным органам — первому секретарю краевого комитета партии Терентию Фомичу Штыкову (для молодежи поясню: эта должность соответствует сегодняшнему губернатору края). Штыков приехал на "Прогресс" и ознакомился с состоянием дел. Вопреки мнению директора завода в вопросе получения и освоения новой техники Штыков неожиданно поддержал главного инженера, а несколько дней спустя вместе с Леоновым вылетел в Москву в Государственный комитет по авиационной технике. Председатель ГКАТ Петр Васильевич Дементьев, зная мнение директора завода Новикова, тем не менее принял гостей и внимательно выслушал их. Состоялся такой разговор: Дементьев: — Есть сложная техника, которую мы собираемся внедрить на одном из наших заводов… Штыков: — Вот и хорошо! Передадим ее заводу Новикова! Дементьев (обращаясь к Штыкову): — Ты не спеши с предложениями! Дело в том, что это новая техника главного конструктора Березняка основана на электронике, а на заводе товарища Новикова нет ни одного специалиста по электротехнике! Штыков (обращаясь к Леонову): — Что будем делать? Леонов: — Технику надо брать, а что касается специалистов, то будем их учить! Дементьев: — Хорошо, бери эту технику, но если завалишь — ты за срыв плана сдачи изделия будешь отвечать своей собственной головой! Небольшое отступление: под "новой техникой" председатель ГКАТ подразумевал новую противокорабельную крылатую ракету морского базирования П-15, которую в то время разрабатывало конструкторское бюро Александра Яковлевича Березняка. Безусловно, конструктивно ракета была намного сложнее, чем предельно простой учебный самолет, и, как позже признавал сам Николай Леонов, настаивая на этом заказе, он и сам до конца не понимал, с чем ему придется столкнуться. И тем не менее, он пошел на это. В результате этого смелого решения "Прогресс" получил заказ на изготовление крылатых ракет, которые не только принесли на предприятие новые технологии и новые профессии, но и позволили заводу совершить значительный рывок вперед в своем развитии. Без преувеличения можно сказать, что именно ракета П-15 (изделие 4К-40) стала некой отправной точкой в развитии огромного предприятия, а опыт освоения производством крылатых ракет в будущем позволил уверенно производить самолеты и вертолеты любой сложности. Вскоре после разговора с Дементьевым в том же кабинете состоялось знакомство Леонова с главным конструктором крылатых ракет Александром Яковлевичем Березняком. И только после этого знакомства Леонову озвучили сроки освоения ракет производством — головную серию необходимо было выпустить уже в 1959 году! Такого срока Николай Сергеевич не ожидал, но отступать было уже некуда. Березняк же, узнав, что на заводе отсутствуют специалисты по электротехнике, выразил сомнение в способности предприятия освоить производство ракет, но Дементьев уже принял решение: "Готовьте совместный приказ об организации серийного производства этого изделия на заводе товарища Новикова". В Дубне, где находилось конструкторское бюро Березняка, Леонову продемонстрировали ракету, там и подтвердились опасения, что ракета будет представлять собой более сложное изделие, чем спортивный самолет. Николай Сергеевич ознакомился с конструкцией ракеты, технологи рассказали об особенностях новых технологических процессов. Самым сложным казалась отработка изделия под током, где требовались квалифицированные электроники. Спустя несколько дней, на испытательном полигоне в Феодосии, Николай Сергеевич принял участие в завершающем этапе контрольных испытаний изделий 4К-40. Он воочию увидел работу этих крылатых ракет — их способность поражать надводные цели… Николай Сергеевич Леонов родился 16 января 1913 года в Санкт-Петербурге. Свою трудовую деятельность он начал рабочим на заводе в городе Смела Украинской ССР. После переезда в 1930 году в Москву работал слесарем, а в 1934 году поступил на рабочий факультет Московского авиационного института. Последние годы учебы Николай Сергеевич совмещал с работой в опытно-конструкторском бюро Ивана Павловича Братухина, в котором создавались первые советские вертолеты. Сам Леонов был ведущим конструктором по проектированию вертолета "Омега-2". После защиты дипломной работы по распределению (расставшись с ОКБ Братухина) Николай Леонов убыл на Дальний Восток — на авиационный завод № 116 в селе Семеновка Уссурийской области. Как вспоминал сам Николай Сергеевич, дорога из Москвы в Семеновку заняла 12 суток. Встретили хорошо, тут же выделили жилье на втором участке (ныне — проспект Горького) и авансировали деньгами. Приняли на работу старшим конструктором в отдел №13. Главным инженером в то время был Николай Васильевич Весенко, имевший образование инженера-механика по холодной обработке материалов. До работы на заводе № 116 Весенко успел поработать на авиационных предприятиях в западной части страны, где получил хороший производственный и управленческий опыт. Леонов всегда вспоминал его как грамотного специалиста, обладающего незаурядными организаторскими способностями, оставившего свой вклад в становлении самого Леонова как специалиста и впоследствии — как главного инженера "Прогресса". ВойнаПо воспоминаниям Леонова, в начале войны никто не верил, что она затянется так надолго, и будут такие тяжелые для страны последствия. Всем казалось, что еще чуть-чуть, и Красная Армия сломит врага и перенесет боевые действия на вражескую территорию. Однако проходили месяцы, и картина становилась все более безрадостной. Тем не менее, несмотря на такой оптимизм, завод начал перестраиваться на военный лад — ремонт боевых самолетов был полностью прекращен в пользу строительства учебных машин УТ-2, так как завод № 116 оказался единственным в стране заводом, способным большой серией выпускать учебные самолеты. Строители начали форсировать возведение сборочного корпуса. Завод перешел на двусменную работу по 11 часов в сутки. В действительности, как вспоминал Николай Сергеевич, мало кто уходил домой — люди работали значительно больше. Многие начальники цехов буквально жили в своих кабинетах. К осени стало окончательно ясно: враг очень силен, и для достижения победы потребуются неимоверные усилия. Несмотря на малочисленность отделов, для укрепления основных цехов руководством завода было принято решение направить в подразделения специалистов отделов, ранее работавших на производственных участках. Леонов был направлен в цех №2 на должность старшего мастера. Освоение самолета УТ-2 шло очень сложно. В первую очередь — из-за нехватки подготовленных специалистов, из-за слабо отработанных чертежей, из-за потери значительной части кооперационных связей. Несмотря на все трудности, коллектив завода все же поставил УТ-2 на серийное производство. К 1942 году выпуск машин достигал двух самолетов в сутки. Когда окончательно рухнула система снабжения (из-за потери целого ряда предприятий на западе СССР), руководством завода было принято решение организовать специальную техническую лабораторию, которая бы занималась разработкой новых конструкций из местных материалов и полуфабрикатов. Начальником этой лаборатории был назначен Николай Сергеевич Леонов. Лаборатория полностью оправдала возложенные на нее обязанности — в короткий срок были подобраны и испытаны необходимые материалы, и в 1943 году Леонов был назначен начальником агрегатно-сборочного цеха №11. По воспоминаниям Николая Сергеевича, ему в подчинение достался молодой многонациональный коллектив — около двухсот человек, где до 90 процентов работников имело возраст от 15 до 17 лет. Несмотря на свою молодость, рабочие цеха полностью отдавали себя работе: в случае крайней необходимости никто не покидал рабочее место, пока не было выполнено сменное задание, предусмотренное производственным графиком. Вот эти, по большому счету, дети, ковали в тылу победу над врагом! В 1944 году производительность предприятия возросла до четырех самолетов в сутки. Ежеквартально агрегатно-сборочный цех, возглавляемый Леоновым, во всесоюзном соревновании отмечался переходящим Красным Знаменем и денежными премиями. По признанию Леонова, ребята слушали лекции с большим интересом, задавали много вопросов, чувствовалось, что молодой коллектив тянется к знаниям и науке, желает познать законы развития природы и общества. Благодаря этим лекциям, многие работники "леоновского" цеха впоследствии поступили учиться в техникум и институты. После войныПосле окончания войны завод перешел на мирные условия труда. Был восстановлен восьмичасовой рабочий день, многих молодых людей отпустили учиться в школу. Заказ на выпуск УТ-2 закончился, и в 1948 году завод начал выпускать новый учебно-тренировочный самолет Як-18 (а затем и его модернизированные версии Як-18У, Як-18А, Як-18П и Як-18ПМ). В 1948 году Леонова назначают начальником производства, а с 1951 года он становится главным инженером авиационного завода. И вот как-то незаметно назрел вопрос принятия на производство еще какой-либо авиационной техники. Все понимали: только новый продукт потянет за собой обновление производства, даст заводу новую жизнь. Ведь было понятно, что на одних только примитивных учебных самолетах заводу никогда не стать мощным авиастроительным объединением. И вот решением председателя ГКАТ Петра Дементьева (и настояниями Николая Леонова), заводу была передана на освоение противокорабельная крылатая ракета П-15 (изделие 4К-40). Сроки изготовления первой партии были очень жесткими. Разработчики ракеты, как и обещали, помогли с подготовкой специалистов, и дело начало спориться. Весь 1958 год конструкторы и технологи занимались подготовкой производства, но закончить в установленные сроки не смогли — изделие оказалось куда сложнее, чем предполагали в самом начале. И только в первой половине 1959 года подготовка производства была завершена, и во второй половине года Арсеньевские авиастроители приступили к производству первой партии ракет. Леонов, как "двигатель" этого процесса, буквально жил на заводе. Основной заказчик — Управление заказов Военно-морского флота — был против постановки на производство изделия 4К-40 на "Прогрессе". Военные моряки считали, что завод, слабо подготовленный в электротехнической части, не справится с освоением противокорабельных ракет, и дело дошло даже до ЦК партии. Центральный Комитет партии направил на завод своих представителей, но как раз в это время были успешно проведены контрольно-серийные испытания первых двух ракет, и только после этого Управление заказов ВМФ успокоилось. Противокорабельные ракеты П-15 и их последующие модификации поступили на вооружение Советского Военно-морского Флота, надежно прикрыв от любого врага морские рубежи страны. Позже ракеты стали поставляться на флоты дружественных нам стран. А когда в 1967 году египетские ракетные катера советской постройки, вооруженные "прогрессовскими" противокорабельными ракетами П-15 потопили израильский эсминец "Эйлат", весь мир схватился за голову: ни у кого тогда еще не было столь эффективного морского оружия! ПослесловиеНиколай Сергеевич Леонов ушел от нас в декабре 1993 года. По окончании своей активной производственной деятельности Николай Сергеевич не мог сидеть сложа руки. Творческая натура нашла выход своей энергии — Леонов приступил к созданию музея авиационного завода "Прогресс". В последние годы своей жизни он многое сделал, чтобы оставить память о тех годах, когда завод только поднимался. Благодаря его напористости, в Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" существует замечательный музей, который рассказывает обо всех этапах жизни нашего замечательного авиастроительного предприятия, давшего жизнь городу Арсеньеву, ставшему градообразующим. История не терпит сослагательного наклонения, тем не менее, сейчас нам уже очевидно, что если бы Николай Сергеевич Леонов в 1958 году не настоял на передаче заводу заказа на производство противокорабельных ракет П-15, то наверняка сегодня в России не существовало такого мощного авиастроительного предприятия, как арсеньевский "Прогресс", входящий в состав Приморского регионального отделения Союза машиностроителей России. Ведь только благодаря освоению нового изделия завод получил толчок для своего бурного последующего развития. В канун 100-летнего юбилея со дня рождения этого великого человека, от всех поколений "прогрессовцев", всех поколений машиностроителей скажем ему спасибо за тот подвиг, который он совершил ради всех нас, ради города Арсеньева, ради "Прогресса" и ради всей страны. «Прогресс Приморья», № 1 (213) от 10.01.2013 г. |

Опрос:

В каком состоянии, по-вашему, находится машиностроение Приморского края?

|

|

© 2009-2013 Общественно-политическое издание «Прогресс Приморья» Учредитель — Приморское региональное отделение Союза машиностроителей России. Разработка сайта — ЦРТ |

Регистрация

Регистрация