|

|

|||||

|

|

|||||

|

|

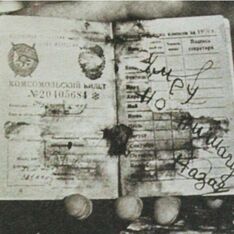

«На братских могилах не ставят крестов…»За время существования двух фронтов на Донском фронте заградотряды остановили отступление 36 109 человек, были арестованы 736 человек, расстреляны 433 человека. На Сталинградском фронте были задержаны 15 649 человек, арестованы 244 человека, расстреляны 278 человек. Цифры не должны шокировать читателя по одной причине: ситуации на передовой были разные. Трусов, паникёров, распространителей провокационных слухов можно отнести к одной категории, так называемых самострельщиков – к другой. Но были и такие, особенно из числа командиров, кто не выдерживал бесконечных атак врага, давал бойцам распоряжение подорвать или сжечь технику и уйти в тыл. Такие примеры, конечно, были, но разбираться было просто некогда, враг отжимал бойцов к Волге. В Сталинградской битве были и такие случаи, когда заградотряды принимали активное участие в боевых действиях наряду с действующими полками Красной Армии. 19 ноября 1942 года, в день наступления советских войск под Сталинградом, "при контакте противника два миномётных взвода 1306 СП вместе с командирами взводов – мл. лейтенантами Богатырёвым и Егоровым – без приказа командования оставили занимаемый рубеж и в панике, бросая оружие, начали бежать с поля боя. Находившийся на этом участке взвод автоматчиков армейского заградотряда остановил бегущих и, расстреляв двух паникёров перед строем, возвратил остальных на прежние рубежи, после чего они успешно продвигались вперёд". Вынужденная мера себя оправдала, и это стало ясно, когда армия Паулюса, загнанная в котёл, была вынуждена капитулировать. В дальнейшем, в период наступления Красной Армии, заградотряды были переформированы в подразделения, занимающиеся охраной штабов, линий коммуникаций, прочёсыванием лесных массивов, патрулированием. До половины личного состава использовалось на хозяйственных работах. 29 октября 1944 года вышел приказ Сталина: "В связи с изменением общей обстановки на фронтах необходимость в дальнейшем содержании заградительных отрядах отпала". По этой причине немало современных фильмов о войне грешат неоправданным вымыслом и больше похожи на проходные боевики. Впрочем, сложность поиска истины является препятствием и в поиске пропавших без вести. В наши дни поисковой работе уделяется огромное внимание. Стоит низко поклониться Министерству обороны Российской Федерации, по данным которого во Второй мировой войне 1939–1945 годов пропавших без вести насчитывается 3 миллиона 396 тысяч 400 человек. Ясно, что работа по учёту военнослужащих сложная, даже несмотря на то что широко используется онлайн-формат, порой тяжёлая. Прежде необходимо найти архивные дела солдат и офицеров, лишь потом подвергнуть анализу и оцифровке. И другая сложность: кого считать пропавшим без вести? Того, кто попал в окружение, был взят в плен и сгинул, или того, кто не выполнил приказ "Ни шагу назад" и был приговорён к расстрелу, или того, кто попал под огонь заградотряда, или, наконец, того, кто при форсировании реки вошёл в воду и больше его никто из сослуживцев не видел? Ясно, что в первые месяцы гитлеровского блицкрига, особенно в 1941 году, когда советские войска попадали в окружение тысячами и тысячами, пропавших без вести никто не считал. Тогда эти военнослужащие причислялись к изменникам Родины. Одних угоняли в Германию в концентрационные лагеря, другие умирали от ран и болезней, третьи, кому удавалось бежать, уходили в лес к партизанам и порой тоже бесследно исчезали. После 28 июля 1942 года, когда вышел приказ № 227 Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина "Ни шагу назад", военнослужащие стали пропадать без вести чаще. Несмотря на то что некоторые историки считают его бесчеловечным, по воспоминаниям ветеранов, этот приказ внёс полную ясность, особенно под Сталинградом, когда гитлеровцы обрушили град снарядов и пуль на позиции Красной Армии, когда в горящей Волге исчезали тысячи людей. В литературе описано немало случаев исполнения этого приказа. Под Городищем, неподалеку от шоссе Волгоград – Москва, стоит мемориал Солдатское поле. Здесь до войны были огромные пахотные земли. Теперь на них хлеб не сеют. В 1942 году здесь проходила линия 3-го внутреннего оборонительного обвода, который не был к тому времени достроен. На этой открытой местности, практически в чистом поле, с 23 августа по 17 сентября стоял в обороне небольшой отряд красноармейцев. Как раз в тот самый страшный день, когда немцы прорвались к Волге и нещадно бомбили Сталинград, бойцы и командиры стояли здесь насмерть. Городищенцы знают: их междуречье стало ареной сражения бойцов Донского фронта под командованием Рокоссовского и армии Паулюса в 1942–1943 годах. На территории района шли самые ожесточенные бои. Именно здесь экипаж танка лейтенанта Наумова заживо сгорел в бою вблизи хутора Россошка, Николай Абрамишвили направил подбитый самолет на скопление немецкой техники в районе Питомника. На этой земле воевали летчики Городищенско-Сталинградского бомбардировочного полка. Здесь погибла от рук фашистов Гуля Королева, героиня книги Елены Ильиной (сестры Маршака) "Четвертая высота". И никто тогда не говорил, что 227-й приказ варварский, люди поняли, что им выпало на родной земле или быть убитыми, или стать победителями. За Волгой для них земли не было… Увы, но исследователи той поры, ссылаясь на приказ "Ни шагу назад", забывают о менее известном приказе № 298 от 28 сентября 1942 года – это положение о штрафных батальонах. Впрочем, и в штрафбате, и в штрафроте был как постоянный, назначаемый командный, так и переменный состав – из бойцов, рядовых, разжалованных офицеров. Это и есть боец-переменник, о которых тоже есть данные в электронных книгах памяти. Ордена и медали у штрафников отбирались и хранились в штабной канцелярии подразделения. У них были свои армейские книжки. Освобождались люди из штрафбата с восстановлением звания и наград за боевые отличия. Раненные в бою считались отбывшими срок, искупившими вину кровью. Простой боец мог быть назначен на младшие командные должности, например, сержанта. После первой крови военнослужащего переводили в действующие подразделения. Туда они нередко направлялись орденоносцами, а порой и Героями Советского Союза. Вспоминается май 1989 года, когда в Москве проходило последнее Всесоюзное совещание молодых писателей. Ваш покорный слуга тогда был послан председателем Приморского отделения Союза писателей СССР Львом Князевым, прошедшим Великую Отечественную войну 1941–1945 годов юнгой, в столицу нашей родины на этот поистине большой форум. Лев Николаевич ходил на торговых судах ДВМП в опасные рейсы. О тех суровых временах он оставил ряд художественных произведений. Довелось увидеть и услышать писателей, чьи книги мы тогда читали запоем. Был среди них и Карпов, прошедший штрафную роту. Он был лишён звания, всех наград и искупал свою вину (попал в окружение) кровью. И разведчик Карпов в итоге стал Героем Советского Союза. Однако мне хочется сказать о другом. Удивительно, но на заключительном сборе молодёжи в актовом зале гостиницы "Орлёнок", когда озвучивались итоги недельной работы совещания молодых писателей, по рядам пустили лист бумаги с воззванием "Против литературных генералов", составленным кучкой семинаристов. В список неугодных включили и Карпова. Бумагу я подписывать не стал, передал сидящему рядом. Тогда не укладывалось в голове, сегодня ясно до прозрачности, что мои ровесники насчёт Карпова были сильно неправы. Более того, как показала перестройка, инициаторами написания манифеста против "литературных генералов" стали те, кто был отмечен и даже рекомендован в члены Союза писателей СССР на том последнем всесоюзном совещании. Книги иных были впоследствии изданы по рекомендации этих самых литгенералов. Продолжение следует «Прогресс Приморья», № 24 (587) от 14.08.2020 г. |

Опрос:

В каком состоянии, по-вашему, находится машиностроение Приморского края?

|

|

© 2009-2013 Общественно-политическое издание «Прогресс Приморья» Учредитель — Приморское региональное отделение Союза машиностроителей России. Разработка сайта — ЦРТ |

Регистрация

Регистрация