|

|

|||||

|

|

|||||

|

|

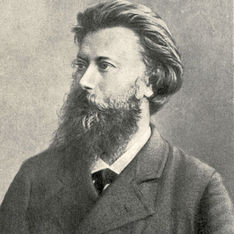

Отец "русского света"Каждый вечер, щелкая выключателем, мы, увы, не задумываемся над вопросом: почему вдруг стало светло? Электрические лампы накаливания настолько естественное для нас явление, что давно перестали вызывать восторг или удивление. Пожалуй, единственный раз, когда вопрос о происхождении электрического света посетил вашего покорного слугу, была выставка нанотехнологий на заводе "Дальприбор", который не первый год тесно сотрудничает с Приморским региональным отделением Союза машиностроителей России. Выставка светодиодных энергосберегающих ламп проходила в прошлом году и вызвала неподдельный интерес не только специалистов, но и простых горожан. Здесь можно было встретить осветительные приборы на все случаи жизни… И все же, откуда в Россию пришел свет? В советское время нас учили тому, что электричество появилось вместе с "…лампочкой Ильича". Однако работы в этом направлении велись давно, но настоящий прорыв совершил (как водится) русский изобретатель, который (по сложившейся уже традиции) не нашел признания на Родине… Звали его Павел Николаевич Яблочков. Инженер с ранних лет…Замечательный изобретатель, конструктор и ученый, оказавший громадное влияние на развитие современной электротехники, родился 14 сентября 1847 года в родовом имении своего отца на хуторе Байки близ села Петропавловского Сердобского уезда Саратовской губернии. Сохранилось очень мало сведений о детских и отроческих годах П.Н. Яблочкова. Известно лишь, что мальчик с детства отличался пытливым умом, хорошими способностями и любил строить и конструировать. Уже в 12-летнем возрасте он придумал, например, особый угломерный инструмент, оказавшийся очень простым и удобным для землемерных работ. Получив сначала домашнее образование, а после окончив гимназию в Саратове в 1863 году, Яблочков переезжает в Петербург и поступает в Военно-инженерное училище. Этот шаг позволил ему посвятить себя изучению электричества, интерес к которому в мире тогда был огромен. Но единственной школой в России, где можно было изучать электротехнику, были Офицерские гальванические классы. И в 1868 г. Яблочков снова облачается в офицерский мундир и проходит годичный курс военно-минного дела и, что гораздо важней, основы современной электротехники. Единственная область, в которой электричество имело уже прочное применение в эти годы, был телеграф. Но Яблочкова больше интересовало другое направление — применение электрического тока для целей освещения. В 1874 году он оборудует в Москве мастерскую физических приборов, где провел много опытов над дуговыми лампами и пришел к выводу, что решение вопроса о регулировании расстояния между углями будет иметь в будущем решающее значение для электрического освещения. Проба "электрической свечи"Однако финансовые дела Яблочкова окончательно расстроились, и он решается уехать из России. Осенью 1875 г. Яблочков переезжает в Париж, где встречается с известным механиком-конструктором академиком Бреге. Последний приглашает его на работу в свои мастерские, где Яблочков продолжает свои работы по усовершенствованию регулятора для дуговой лампы. Как результат, уже в конце года он оформил ту конструкцию дуговой лампы, которая найдет широкое применение под именем "электрической свечи", или "свечи Яблочкова", и произведет полный переворот в технике электрического освещения! Свеча Яблочкова отличалась исключительной простотой и представляла собой дуговую лампу без регулятора. Два параллельно поставленных угольных стержня имели между собой каолиновую прокладку по всей высоте (в первых конструкциях свечи один из углей был заключен в каолиновую трубку); каждый из углей зажимался своим нижним концом в отдельную клемму светильника; эти клеммы соединялись с полюсами батареи или присоединялись к сети. Между верхними концами угольных стержней укреплялась пластинка из плохопроводящего материала ("запал"), соединявшая между собой оба угля. При прохождении тока запал сгорал, а между концами угольных электродов появлялась дуга, пламя которой создавало освещение, в результате постепенного расплавления каолина при сгорании углей снижалось и основание стержней. Кстати, именно Яблочков сразу установил, что питание его свечи переменным током является более рациональным, так как при этом оба угля могут быть совершенно одинаковыми и сгорят равномерно. Поэтому применение свечи Яблочкова повлекло за собой широкое применение переменного тока. Успех свечи Яблочкова превзошел самые смелые ожидания. В апреле 1876 г. на выставке физических приборов в Лондоне свеча Яблочкова была "гвоздем" выставки. Буквально вся мировая техническая и общая пресса были полны сведений о новом источнике света и уверенности в том, что начинается новая эра в развитии электротехники. Но для практического использования свечи нужно было разрешить еще много вопросов, без которых нельзя было вести экономически выгодную и рациональную эксплуатацию нового изобретения: нужно было обеспечить осветительные установки генераторами переменного тока и создать возможность длительного и непрерывного освещения свечами (каждая свеча сгорала в течение полутора часов). Великой заслугой Павла Николаевича Яблочкова является то, что все эти чрезвычайно важные технические вопросы получили самое быстрое разрешение при непосредственном участии самого изобретателя, а переменный ток скоро получил решительное преобладание в электротехнике. В России…В конце 1876 г. Павел Николаевич сделал попытку применить свои изобретения на родине и поехал в Россию. Встречен он был совершенно равнодушно, и ему, по существу, ничего не удалось сделать в России; он, тяжело потрясенный таким отношением, вынужден был вновь уехать в Париж. А за границей с 1878 г. началось широкое применение свечей Яблочкова. При его участии был создан синдикат, который в январе 1878 г. превратился в общество "по эксплуат ации патентов" Яблочкова. В течение двух лет изобретения Яблочкова обошли весь свет. Устройства освещения свечами Яблочкова появились буквально во всех странах мира. Павел Николаевич писал одному из своих друзей в то время: "Из Парижа электрическое освещение распространилось по всему миру, дойдя до дворцов шаха персидского и короля Камбоджи". Трудно передать тот восторг, с которым было встречено во всем мире освещение электрическими свечами. Павел Николаевич стал одним из самых популярных лиц промышленной Франции и всего света. Новый способ освещения называли "русским светом", "северным светом". Общество по эксплуатации патентов Яблочкова получало колоссальные прибыли и не справлялось с нахлынувшей массой заказов. В 1878 г., когда его "свеча" была в блестящем периоде своего применения, Павел Николаевич решается еще раз поехать на родину для эксплуатации своего изобретения. Возвращение на родину было для изобретателя связано с большими жертвами: ему необходимо было выкупить у французского общества русскую привилегию, за что должен был уплатить около миллиона франков. Он на это решился и приехал в Россию без средств, но полный энергии и надежд. Однако, несмотря на внешние знаки внимания и определенные коммерческие успехи, Павел Николаевич понимает — в технически отсталой России начала 80-х годов слишком мало возможностей для реализации его идей (в частности, для производства построенных им электрических машин). И он вновь уезжает в Париж и полностью посвящает себя работам над генераторами электрического тока и к источникам света уже не возвращается. Связано это с успехами лампы накаливания Лодыгина, которые в короткий срок вытеснили "свечи Яблочкова". В непрерывном труде, в тяжелых материальных условиях вел Петр Николаевич свои опыты во Франции. Но непрерывное ухудшение материального положения, прогрессировавшая тяжелая сердечная болезнь — все это подтачивало силы Яблочкова. И он решился вновь поехать на родину после 13-летнего отсутствия. В июле 1893 г. Петр Николаевич выехал в Россию, но сразу же по приезде сильно заболел. В имении он застал настолько запущенное хозяйство, что никаких надежд на улучшение материальных условий у него не осталось. Изобретатель с женой и сыном поселился в Саратове в гостинице. Больной, прикованный к дивану тяжелой водянкой, лишенный почти всяких средств к существованию, он продолжал вести опыты. 31 марта 1894 г. перестало биться сердце талантливого русского ученого и конструктора, одного из блестящих пионеров электротехники, работами и идеями которого гордится наша родина. Сегодня, как никогда, электричество, а значит, и электрическое освещение востребованы в новой России. Существуют долгосрочные оборонные заказы на предприятиях, составляющих основу ПРО СМР, где новое цеховое оборудование, основанное на электричестве, требует достаточного освещения для нормальной работы того или иного завода, будь он арматурным, авиационным или судостроительным. Стоит отметить, что помимо средств освещения ("свечей") Павел Николаевич Яблочков активно занимался гальваническими элементами и аккумуляторами. Им была проведена колоссальная работа по изысканию возможности непосредственного применения химической энергии для целей электротехники сильных токов. Путь, которым шел Яблочков в этих работах, — путь революционный не только для своего времени, но и для современности. Успехи на этом пути могут открыть новую эру в электротехнике. «Прогресс Приморья», № 37 (199) от 20.09.2012 г. Отзывы (1) |

Опрос:

В каком состоянии, по-вашему, находится машиностроение Приморского края?

|

|

© 2009-2013 Общественно-политическое издание «Прогресс Приморья» Учредитель — Приморское региональное отделение Союза машиностроителей России. Разработка сайта — ЦРТ |

Регистрация

Регистрация